|

||||

|

|

Глава 2. «Служенье муз не терпит суеты»Говорят, что талантливый человек талантлив во всем. Тогда почему говорят, что талантам надо помогать (бездарности пробьются сами)? Действительно ли человек, отмеченный искрой Божьей, наделенный талантом к какому-то роду деятельности, без труда пишущий гениальные картины, сочиняющий великолепные стихи или поражающую воображение, вдохновенную музыку, и впрямь может направить свой дар и на решение каких-либо повседневных, сиюминутных проблем? Или же дар его сугубо узконаправлен, посвящен какой-нибудь из муз (реже – нескольким), поглощает человека, им наделенного, полностью, заставляет следовать себе безоглядно и беззаветно, направляя все его духовные и физические силы на свое воплощение, не оставляя ничего на остальные сферы жизни? А возможно, талант в какой-то области и вовсе ничего не значит, когда дело доходит до задач, с применением человеческого дара никак не связанных, и гениальный поэт никогда не сможет, сколь бы этому ни учился, связать шерстяных носков, не то что макраме, а гениальный резчик по кости или дереву, создающий своим резцом подлинные шедевры, не наиграет даже элементарный «Чижик-пыжик», как бы долго ни терзал гитару. И что вообще есть талант? Можно ли назвать талантливым человеком финансиста, который подделывает бухгалтерскую документацию так ловко, что аудиторы и инспекторы налоговых служб только руками разводят, не в силах найти ни малейшего несоответствия? Или настолько ловко уклоняющегося от уплаты налогов и столь искусно прячущего концы в воду, что у сотрудников правоохранительных органов к нему вообще вопросов не возникает? Да и, в конце концов, можно ли назвать талантливым, например, знаменитого советского афериста Беню Крига, который во времена НЭПа умудрился продать заезжему миллионеру здание одесского ГУБ ЧК? Да и возможно ли вообще, чтобы человек, питаемый талантом, поглощенный созиданием, вообще обращал внимание на какие-то там житейские проблемы и неурядицы? Как известно, талантливый человек талантлив во всем. Проблема не в наличии или отсутствии таланта, а в тех акцентах, которые человек ставит в своей жизни. Служенье муз не терпит суеты, а значит, не терпит и распыления сил. Талант не обязательно должен быть беден, но истинному таланту часто не хватает времени заняться своими финансовыми делами. И он разоряется, становится банкротом. О таких людях эта глава. Гений во всем, кроме экономики. Леонардо да ВинчиМногие согласятся, что Леонардо да Винчи – один из немногих живших на нашей планете универсальных гениев. Он был гением во многих отраслях: проявил себя в живописи, архитектуре, математике, инженерном деле, астрономии и т. д. Однако осталась одна-единственная отрасль, продолжавшая оставаться ему неподвластной, – экономика, умение вести свои дела, богатеть. А может быть, такой универсальный гений, как Леонардо, просто не захотел тратить на это время и силы. Но как бы то ни было, не пожелав разобраться в своих делах, он лишился доходов и под старость был вынужден покинуть родную Италию и переехать в чуждую ему Францию, где из уважения к его талантам ему предложили кров и пищу. Если бы не это, как знать, возможно, Леонардо покинул бы этот мир еще раньше, не успев сделать того, что успел благодаря помощи французского короля.

Один из величайших гениев Италии появился на свет 15 апреля 1452 года в небольшом городке Винчи, лежащем к западу от Флоренции. Его матерью была простая крестьянка (история даже сохранила ее имя – Катерина), которая родила его от флорентийского нотариуса, приехавшего в городок по делам. Нотариус не мог жениться на Катерине, потому что во Флоренции у него уже была семья, но и от сына не отказался. Он дал ему имя – Леонардо, официально признал его своим ребенком и принимал участие в его воспитании. Так, благодаря отцу мальчик не вырос невежественным крестьянином, а научился читать, писать и считать и даже был вписан в кадастр флорентийских граждан, то есть стал гражданином Флоренции. Таким образом он получил возможность когда-нибудь попасть в высшее общество. Но для этого требовалось долго и упорно трудиться в какой-нибудь из наиболее перспективных тогда отраслей. Юриспруденция Леонардо не привлекала – он считал ее лишь способом обманывать других и наживаться за чужой счет. Как и любой молодой человек, он хотел вершить великие дела, которые прославят его в веках, мечтал стать богатым и знаменитым. В ту пору можно было легко прославиться, занимаясь искусством: живописцы, скульпторы, архитекторы и ювелиры во Флоренции весьма ценились. Он попробовал рисовать и быстро понял, что у него есть талант. Так же быстро понимали это и все, кому он показывал свои рисунки. Отец, взглянув на его работы, тоже признал, что у сына есть способности, и отдал его в мастерскую художника Андреа дель Верроккьо. В наши дни мало кто знает об этом человеке. Как правило, его имя упоминается только в связи с тем, что ему выпала честь стать учителем гения. Однако в свое время он был довольно известным во Флоренции живописцем, и многие богатые родители мечтали отдать ему в обучение своих сыновей. Верроккьо был очень разборчив и выбирал далеко не всех. Он не желал возиться с мальчишками, которые не умели рисовать, и брал только по-настоящему талантливых детей. Оптимальным возрастом для поступления в мастерскую считался 5– или 6-летний ребенок. В первый год мальчиков близко не подпускали к картинам: они только подметали пол в мастерской, подавали еду, убирали со стола и, если повезет, лишь издалека могли увидеть, как мастер работает над очередным шедевром. Затем им разрешали чистить палитру и растирать краски. Потом мальчиков начинали учить рисовать, а самым талантливым Верроккьо разрешал работать над заказами: писать фон, деревья, иногда одежду или животных на том или ином полотне. Это была очень интересная и увлекательная работа, к тому же гораздо легче, чем, например, ремесло каменщика, поэтому мальчишки изо всех сил старались быть достойными оказанной им чести. Однако с Леонардо все получилось не так. Он попал в мастерскую Верроккьо 15-летним – в этом возрасте мальчики, как правило, уже заканчивали обучение, становились самостоятельными живописцами и открывали собственные мастерские. Разумеется, Леонардо отказался мести пол и смешивать краски: он желал создавать грандиозные полотна! Верроккьо долго не хотел принимать его в мастерскую – зачем ему такой строптивый ученик, не признающий авторитетов и готовый его самого, известного мастера, учить рисовать! Что он будет с ним делать? Но увидев его работы, Андреа задумался. Леонардо явно недоставало знаний, он не имел представления о многих элементарных вещах, но линия у него была верна и тверда. В его набросках чувствовалась рука талантливого художника. Это был алмаз, который требовал лишь небольшой огранки, чтобы стать великолепным, сверкающим бриллиантом. Всего лишь год обучения, как мечтал мастер, и Леонардо с легкостью затмил бы всех известных в то время художников, в том числе и самого Верроккьо. Однако, оставаясь его учеником (контракт составлялся на несколько лет, и сумма за обучение вносилась заранее), Леонардо вынужден будет выполнять заказы Верроккьо, что принесет ему славу и богатство. Но, несмотря на явную выгоду, мастер все еще сомневался, брать ли Леонардо в свою мастерскую. Вопрос уладили только после того, как отец юноши согласился составить контракт на несколько лет и заплатить значительную сумму за обучение. Столько Верроккьо не получал еще ни за кого из своих учеников. Художник и нотариус составили контракт, скрепили его подписями, после чего отец Леонардо передал мастеру деньги. В контракт был включен пункт, согласно которому деньги оставались у Верроккьо, даже если Леонардо захочет прервать обучение и уйти. Таким образом, художник ничего не терял, согласившись взять в мастерскую такого взрослого и строптивого ученика. Леонардо оставался в мастерской Верроккьо в течение 5 лет: с 1467 по 1472 год. Как и других учеников, мастер обучил его всему, что знал сам, причем не только рисунку и живописи, но и скульптуре, архитектуре и строительному делу. Леонардо быстро во всем разобрался и вскоре работал над заказами уже наравне со своим учителем. Заказов становилось все больше и больше, деньги потекли рекой, но все они оставались у Верроккьо. Вся слава тоже доставалась ему. Об участии Леонардо в создании картин никто не подозревал, и это несмотря на то, что они явно были намного талантливее работ своего учителя. Однако он ничего не мог поделать: по контракту да Винчи ни на что не мог претендовать, и это все сильнее злило и раздражало. Ему было уже 20 лет, другие в его годы уже открывали собственные мастерские! А он был вынужден как раб трудиться на Верроккьо. Последней каплей стала совместная работа над картиной «Крещение Христа». Учитель сам с величайшим старанием выписал фигуры Христа и Иоанна Крестителя. Своему ученику он доверил лишь изобразить фигуры двух ангелов в левой части полотна. Леонардо возмущало в этой работе все: и сюжет, и композиция, и колорит. Он бы написал ее намного лучше! Ангелы, как он считал, были здесь совершенно ни к чему: в Евангелии ничего не сказано о том, что в момент крещения Иисуса рядом с ним сидели два ангела. Уж лучше он нарисует простых людей, которые там присутствовали! Но Андреа был неумолим: или Леонардо согласится писать ангелов, или вообще не будет принимать участие в создании этого произведения! А если строптивый да Винчи будет упорствовать, не подчинится воле учителя, его прогонят из мастерской. А уж затем Андреа позаботится, чтобы Леонардо никогда не приняли в гильдию художников, и тогда ему ничего не останется, как с позором вернуться к своему отцу и признаться, что он зря выложил деньги, что Леонардо – неблагодарный сын и за 5 лет не обучился профессии художника. Делать нечего, пришлось Леонардо писать фигуры ангелов. Он вложил в них всю душу и постарался написать так хорошо, как только смог: он хотел показать, что превзошел своего учителя в мастерстве. И действительно, ангелы сильно выделялись на полотне: сразу было видно, что писал их другой, более талантливый человек. К счастью для Леонардо, очень скоро его мучения закончились: срок контракта истек, и он получил право покинуть мастерскую. В том же 1472 году его приняли в гильдию художников, что должно было обеспечить ему будущие заказы. И действительно, вскоре он взялся за свою первую работу: проект канала на реке Арно.

В том же году Леонардо да Винчи стал членом цеха Святого Луки и начал свою карьеру живописца. Его первыми произведениями называют «Rotella di fico», «Медуза», «Нептун», картон «Адам и Ева» и некоторые другие. Однако ни славы, ни денег эти работы ему не приносили. Покинув мастерскую своего учителя, Леонардо был вынужден найти себе квартиру, самостоятельно платить за пропитание, покупать одежду. Он начал подумывать о том, не взять ли себе помощника, так как работа над заказами отнимала все время, а ведь приходилось еще самостоятельно готовить краски и чистить палитру... В общем, жизнь без Верроккьо оказалась не такой уж и легкой, как ему представлялось вначале. Он был уверен в своей гениальности, но не успел еще завоевать популярность, и заказчики платили ему гораздо меньше, чем его учителю, а объем работ значительно превышал тот, что ему приходилось выполнять в мастерской. Он уже потерял счет ангелам, которых изображал на картинах, но при этом долги его, несмотря на упорную работу, продолжали расти. К тому же в апреле 1476 года случилась новая неприятность: против него было выдвинуто анонимное обвинение «Peccato di Sodomia» – в грехе содомии. В ту пору в Италии такие отношения были строго запрещены и тяжко карались: ни о какой карьере живописца можно было не мечтать, никто не согласился бы отдать своего ребенка в мастерскую да Винчи. Справедливости ради стоит отметить, что это обвинение скорее всего было правдивым. Известно, что Леонардо да Винчи никогда не был женат и, по всей видимости, вообще не интересовался женщинами. Его современники, описывая жизнь Леонардо, неоднократно двусмысленно сообщали, что он всегда окружен юношами, которые восхищаются его талантом и стремятся во всем ему подражать. Его нередко видели в компании то одного, то другого молодого человека. К тому же одним обвинением дело не ограничилось. В июне того же года последовал второй анонимный донос аналогичного содержания. Леонардо вызвали на дознание, и он довольно быстро доказал свою невиновность. Как ему это удалось, неизвестно, возможно, важную роль в этом деле сыграло золото. Как бы то ни было, обвинение сняли. Но все же по городу поползли слухи, и Леонардо да Винчи всерьез подумывал о том, не уехать ли ему из Флоренции и не начать ли новую жизнь в другом крупном городе. Но прежде чем уехать, следовало расплатиться с долгами. Вскоре счастье ему улыбнулось: Леонардо получил крупный инженерный заказ от Лоренцо Медичи и смог немного поправить свои дела. 1 января 1478 года флорентийская синьория поручила Леонардо да Винчи написать картину для капеллы Святого Бернарда во дворце Синьории, который он также исполнил. Наконец-то он мог рассчитаться со всеми кредиторами и уехать из Флоренции. Однако ни в одном другом городе о нем ничего не знали, поэтому получить заказы там ему было бы намного сложнее. Здесь же, во Флоренции, он уже завоевал популярность как живописец, написал ряд произведений, среди которых «Святой Иероним», «Мадонна Литта» «Мадонна с цветком» и др. Правда, часть из них все еще была не закончена, но он и не стремился к этому. До конца разработав замысел, он терял к нему интерес, и воплощение уже не интересовало его. Для него было достаточно, что образ будущей картины жил в его душе. Леонардо быстро увлекался чем-либо, будь то картина, план канала, скульптура, роспись, театральная декорация или научный труд, но так же быстро остывал, терял интерес к занятию и с таким же жаром начинал что-нибудь другое. Поэтому он не воплотил практически ничего из своих «инженерных сооружений будущего»: в большинстве своем они так и остались эскизами. По этой же причине Леонардо да Винчи так и не удалось сколотить состояние: получив заказ, например, на создание картины, он увлеченно начинал работу, но затем, когда оставалось провести всего несколько сеансов, резко охладевал к живописи и обращался к математике. Заказчик приходил к нему раз, другой, но Леонардо отказывался его принимать, а краска тем временем засыхала и дерево покрывалось пылью. В результате, уступая требованиям заказчика, который угрожал подать на него в суд, художник отдавал ему картину и получал часть обещанных денег, которых едва хватало на то, чтобы заплатить за квартиру и пропитание. Отец, видя, что учение пошло Леонардо впрок и он стал выдающимся живописцем, решил помочь ему. Монахи флорентийского монастыря Сан-Донато-а-Скопето обратились к нему с просьбой порекомендовать талантливого мастера, которому они планировали поручить написать картину для украшения собора. Нотариус, разумеется, заявил, что самый достойный мастер – Леонардо из города Винчи, который рисует так хорошо, как будто его рукой водит сам Бог. Так Леонардо получил заказ на создание картины под названием «Поклонение волхвов». На его выполнение художнику было отведено два года. Понимая возложенную на него ответственность и не желая подводить отца, Леонардо старательно взялся за работу. Он подготовил множество эскизов, разработал сюжет и композицию будущей картины. Монахи остались довольны эскизами, но сам Леонардо считал, что композиции не хватает единства и целостности. Он снова и снова переделывал эскиз, который, кстати сказать, был достаточно хорош и достоин даже такого талантливого живописца, как да Винчи. Естественно, дело кончилось тем, что заказ он не выполнил. Его отстранили и передали работу над картиной Филиппино Липпи. Что касается Леонардо, то он оказался в очень трудном положении: не закончил произведения, подвел отца, не получил гонорара... Вряд ли он когда-нибудь еще сможет получить заказ в этом городе. Нужно было как можно скорее уезжать отсюда. Леонардо написал письмо правителю Милана Лодовико Сфорца, в котором представился как инженер, военный эксперт, а также художник и просил разрешения переехать в его город. Вскоре он получил это разрешение и уехал из Флоренции.

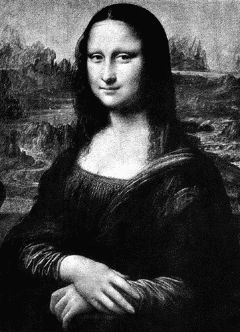

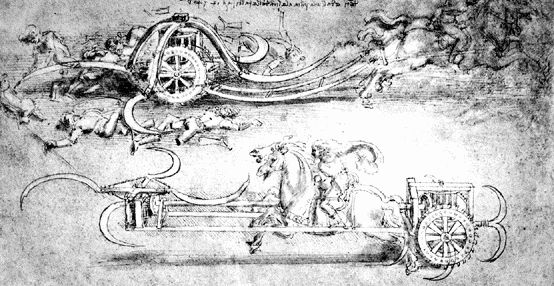

В Милане Леонардо прожил до 1499 года и покинул этот город только по необходимости, после того как Сфорца был изгнан из него французами. За это время он проявил себя действительно как инженер и военный эксперт, а кроме того, как архитектор, анатом, изобретатель механизмов, создатель декораций для придворных представлений, сочинитель загадок, ребусов и басен для развлечения двора, музыкант и теоретик живописи. Целый год он занимался осушением Ламбардской равнины. Материальное положение Леонардо да Винчи наконец-то можно было назвать стабильным: получал он за свои труды немало. Но и расходы его были велики и возрастали с каждым днем: он поселился в роскошном доме, обставил его по собственному вкусу, нанял слуг. Все это требовало средств. По совместительству исполняя должность живописца, Леонардо написал несколько картин (алтарный образ «Мадонна в скалах», «Дама с горностаем» и др.) и свою знаменитую фреску «Тайная вечеря». Он окончил ее, но, к сожалению для нас, при ее создании использовал новую технику, из-за чего фреска потускнела, а еще спустя десятилетия краска стала осыпаться. В XVIII веке ее попытались привести в порядок, но реставрация еще больше испортила фреску. И только в XX столетии удалось частично восстановить ее. Так, например, долгое время считалось, что за спинами апостолов художник изобразил деревянные двери, и только благодаря применению современных технологий стало понятно, что это не двери, а орнаменты ковров. Еще более грустная судьба ожидала и другое творение Леонардо – конный монумент Франческо Сфорца, отца правителя. Мастер очень долго работал над проектом и наконец вылепил его глиняную модель. Сам монумент он собирался отлить из 90 тонн бронзы и установить на пьедестале высотой 6 метров. Однако и эту работу он не окончил, но уже не по своей вине. Время было неспокойное, и Сфорца, предчувствуя, что скоро придется принимать участие в войне, использовал всю бронзу для отливки пушек. Вскоре после этого война действительно началась: в Милан вторглись французы. Солдаты мародерствовали и разрушали все, что не представляло для них ценности. Увидев глиняную модель монумента, они, недолго думая, раскололи его. После изгнания Сфорца из Милана Леонардо спешно покинул город, оставив там все, что ему удалось нажить за годы, проведенные в нем. Он успел захватить только деньги и наиболее ценные вещи. В течение последующих нескольких лет мастер путешествовал по Италии. Он некоторое время жил в Мантуе, принимая участие в возведении оборонительных сооружений, затем короткий период жил в Венеции. Не получив серьезных заказов, он вернулся во Флоренцию. Решив больше не заниматься живописью, он увлекся математикой, которую считал единственно верной из всех наук. Как не раз заявлял да Винчи, все, что не связано с математикой и не может быть объяснено цифрами и математическими формами, не представляет никакого интереса. Однако ему еще не раз предстояло вернуться к живописи: его шедевр, гениальная «Джоконда», еще не был написан. Он начал работу над этой картиной примерно в 1504 году. Как известно, моделью для портрета послужила Мона Лиза, жена флорентийца Франческо ди Джокондо. Критики признают, что это вершина живописного творчества Леонардо да Винчи, его лучшее произведение, оно более совершенно, чем остальные его работы. Видимо, это осознавал и сам автор: он не расставался с картиной до самой смерти. Именно при создании «Джоконды» художник впервые применил свой новаторский прием сфумато, суть которого заключалась в расплывчатом, нечетком изображении контура. Не будем подробно рассматривать в этой книге художественные приемы, которые использовал мастер при написании данной картины: на эту тему написано уже немало работ. Можно, однако, упомянуть о том, что ценность этого произведения осознали только недавно.

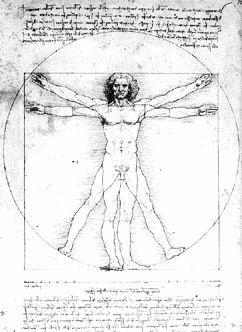

После смерти художника картина осталась во Франции. Долгое время «Джоконда» висела в Лувре. Ею любовались, делали с нее копии – и только. Она представляла интерес лишь для искусствоведов. Все изменилось после того, как в августе 1911 года картина была украдена итальянцем Винченце Перуджи, который решил вернуть ее в Италию. Между тем картина принадлежала французам по праву: Франциск I купил ее у самого Леонардо да Винчи, и с тех пор она находилась в королевской коллекции, а с 1793 года висела в Лувре. «Джоконду» нашли только два года спустя, торжественно вернули во Францию и снова повесили в Лувре. Но с тех пор она стала центром внимания не только искусствоведов, а еще и репортеров, а затем и туристов. Неослабевающее пристальное внимание к картине дало основание назвать ее шедевром мировой классики. С тех пор она всего несколько раз покидала Лувр: в 1963 году ее возили в США, а в 1974 году – в Японию. Тем временем сам Леонардо, окончив картину, вновь отправился в очередное путешествие. Он был не молод – ему было уже за 50. Что же заставляло его переезжать из города в город, как будто убегая от чего-то? Возможно, на него сильно повлияла смерть отца, случившаяся в 1504 году. Но, как бы то ни было, в родном городе он, по всей видимости, чувствовал себя неуютно. Возможно, всему виной были анонимные обвинения, выдвинутые против него в молодости. Единственным местом, где ему, вероятно, было хорошо, являлся Милан. В 1507 году он вернулся в этот город, намереваясь провести здесь остаток дней. Он вернул часть своего состояния: виноградники, подаренные ему Людовико Моро. В том же году умер его дядя, объявив Леонардо своим наследником. В связи с хлопотами о наследстве ему снова пришлось покинуть Милан. В 1508 году Леонардо да Винчи начал писать очередную книгу, которую назвал «О себе и о своей науке». Она начиналась так: «Начато во Флоренции, в доме Пиеро ди Браччо Мартелли, марта 22 дня 1508 года; и это будет беспорядочный сборник, извлеченный из многих листов, которые я переписал здесь, надеясь потом распределить их в порядке по своим местам, соответственно материям, о которых они будут трактовать...» Далее, предвидя критику того, что он называл своей наукой, Леонардо писал: «Хорошо знаю, что некоторым гордецам, потому что я не начитан, покажется, будто они вправе порицать меня, ссылаясь на то, что я человек без книжного образования. Глупый народ! Не понимают они, что, как Марий ответил римским патрициям, я мог бы так ответить им, говоря: „Вы, что украсили себя чужими трудами, вы не хотите признать за мною права на мои собственные». Скажут, что, не будучи словесником, я не смогу хорошо сказать то, о чем хочу трактовать. Не знают они, что мои предметы более, чем из чужих слов, почерпнуты из опыта, который был наставником тех, кто хорошо писал; так и я беру его себе в наставники и во всех случаях на него буду ссылаться». И действительно, опыт у него был очень богатый. Решив заняться анатомией, он, не утруждая себя чтением сочинений на эту тему, начал просто изучать строение человеческого тела. Многочисленные рисунки и наброски, выполненные Леонардо по этой тематике, свидетельствуют, что он пытался не просто досконально изучить строение тела человека, а стремился постичь его совершенство, вычислить идеальные пропорции. Для этого он не только делал бесконечные наброски с живой натуры, но и вскрывал трупы. Разумеется, он, как и другие ученые того времени, был вынужден делать это тайно, иногда просто воруя тела. Особенно тщательно Леонардо изучал головной мозг и строение глаза.

Животные также стали предметом его пристального внимания. Сохранились рисунки, на которых он пытался запечатлеть полет птиц. Результатом его усилий стали сочинения «О строении человека и животных» и «Тетрадь по анатомии». Однако труды по анатомии, как известно, далеко не единственная отрасль его исследования. Он оставил после себя более 20 сочинений, среди которых: «О природе, жизни и смерти», «О силе, движении, времени и бесконечном», «О падении тел. О трении», «О законах статики», «О летании», «О равновесии и движении жидкостей», «О звездах», «О зрении, свете, тепле и солнце» и др. На протяжении большей части своей жизни он изобрел множество механизмов. Правда, большинство из них так и остались неосуществленными проектами, изображенными только на бумаге. Часть из них Леонардо описал в своих трудах «Несколько изобретений» и «Военные изобретения. Несколько рецептов». В последующие века поклонники творчества великого итальянского гения стремились воплотить в жизнь его изобретения. Одни уверяли, что построить машины по проектам Леонардо невозможно, так как там немало технических ошибок, другие, несмотря ни на что, продолжали попытки. Так, англичанин Стив Робертс собрал-таки по его чертежам летательный аппарат. При строительстве он использовал только те материалы, которые были известны в начале 1500-х годов. Он собрал машину из итальянского тополя, тростника, сухожилий животных и льна, обработанного глазурью из секрета жуков. Провести испытания согласилась Джуди Лиден, дважды завоевывавшая титул чемпиона мира по дельтапланеризму. Она провела 20 попыток, в результате которых ей наконец удалось подняться на высоту 10 метров и продержаться в воздухе 17 секунд, тем самым доказав, что машина работает. Однако, приземлившись, она заявила: «Это был самый опасный полет в моей жизни. Управлять им было почти невозможно, я летела туда, куда дул ветер, и не могла ничего с этим поделать. Наверное, так же чувствовал себя испытатель первого в истории автомобиля».

Да, Леонардо оставил после себя немало научных трудов. Половину из них он не поленился зашифровать, полагая, что человечество пока не готово читать их. Шифр итальянца был настолько оригинален, что о нем необходимо упомянуть: будучи левшой, он писал очень мелкими буквами и справа налево. Кроме того, все буквы он переворачивал в зеркальном отображении.

Леонардо продолжал свои научные опыты и изыскания, путешествовал по Италии. Он переезжал из города в город в течение 12 лет. Однако на что он жил все эти годы? На какие средства занимался наукой и проводил опыты? Наследство дяди дало ему возможность какое-то время жить безбедно. Но оно закончилось, а новых источников дохода у него не было. Он мог бы быстро сколотить состояние, вновь занявшись живописью. Однако Леонардо продолжал относиться к этому виду творчества равнодушно, считая, что живопись не представляет никакого интереса, раз ее нельзя связать с математикой. У него не было учеников, которые платили бы ему за обучение. Он оставался одиноким.

Три года он провел в Риме, находясь на службе у папы Льва X. В этот период он продолжал заниматься математикой и другими науками. На короткое время его материальное положение снова улучшилось. Но в 1515 году он покинул Рим, так как там у него не было достаточного материала для его анатомических исследований, и вскоре снова остался без средств к существованию.

Самым тяжелым для него стал 1516 год. Леонардо окончательно разорился и был вынужден распродать все свое имущество. Были дни, когда денег ему не хватало даже на пропитание. Затем с ним случился сердечный приступ, от которого знаменитый итальянец так и не оправился окончательно. К тому же денег на врача не было, и то, что он выжил, можно считать чудом. После приступа да Винчи почти перестал владеть одной рукой. В это время он очень быстро постарел, его густые волосы стали седыми, лицо покрылось глубокими морщинами. Именно в это период Леонардо написал свой автопортрет: он предстал перед потомками длинноволосым и длиннобородым стариком с мудрыми и печальными глазами и поджатыми губами, уже ничего не ждущего от жизни. В этот период он был на грани гибели.

К счастью, Леонардо да Винчи повезло: французы во главе со своим королем оказались почитателями его талантов. Особенно их восхитила созданная им «Тайная вечеря». Они разыскали Леонардо и передали ему приглашение от Франциска I переехать во Францию и жить при дворе в качестве придворного живописца и ученого. Подумав, Леонардо принял это приглашение. 17 мая 1517 года он прибыл ко двору Франциска I. Тот предоставил ему резиденцию в Клу неподалеку от Амбуаза и обеспечил всем необходимым для комфортного существования и научных работ.

Теперь Леонардо ни в чем не нуждался и продолжал творить. За два года, прожитые во Франции, он принимал участие в декораторских работах по случаю свадьбы Лоренцо Медичи и племянницы Франциска I, руководил гидравлическими работами. Его последним шедевром стал проект нового королевского дворца. Впоследствии по этому проекту возвели дворец, получивший название Шамбор, который стал одним из самых восхитительных и загадочных замков Луары. 23 апреля 1919 года Леонардо да Винчи оставил свое духовное завещание, а через несколько дней, 2 мая, великий итальянский гений эпохи Возрождения умер. Его похоронили со всевозможными почестями. Удел истинного художника – бедность. Рембрандт Харменс ван РейнНекоторое время назад попечительским советом нью-йоркского Метрополитен-музея за 2,3 млн долларов было приобретено полотно кисти Рембрандта «Аристотель с Гомером». Совет при этом счел цену весьма умеренной. Директор музея Томас Хауинг в интервью журналистам заметил по этому поводу: «Только взгляните на эту цепь! (На плече Аристотеля). Она одна стоит два с третью миллиона!». Так говорят о работах Рембрандта сегодня. Однако современники художника отказывались покупать его полотна, и большую часть жизни он провел в бедности. Воссоздать жизненный путь Рембрандта (1606–1669) полностью и абсолютно достоверно довольно сложно. Связано это в первую очередь с тем, что современники практически не оставили нам никаких воспоминаний о нем. Очень мало и документов, связанных с его именем, а его переписка, если он таковую вел, до нас не дошла. Из всех его писем обнаружено лишь семь, причем все семь были адресованы одному и тому же человеку. Касаются они специфического вопроса и почти не проливают свет на жизнь художника. Но даже эта тоненькая стопка бумаги – сравнительно обширный архив. Другие крупные живописцы того периода не оставили нам ни строчки. Конечно, голландские художники могли практически не писать писем, но гораздо вероятнее, что никто просто не считал их переписку достойной сохранения. В целом же общепринятая биография ван Рейна примерно такова: «Рембрандт Харменс ван Рейн родился в бедной крестьянской семье, проживавшей на территории Голландии. Он не получил никакого образования, но от природы был наделен гениальным даром художника и очень быстро завоевал популярность на территории всех Соединенных Провинций. Поселившись в Амстердаме, он женился на красивой и богатой девушке по имени Саския (причем исключительно по любви, а не по расчету). В это время он стал богат и знаменит. Но счастье его не длилось слишком долго. После грандиозного провала его картины «Ночной дозор», которую ему заказали несколько очень состоятельных и именитых бюргеров (картина им не понравилась, поскольку вместо обычного группового портрета Рембрандт создал гениальное полотно, что заказчики – люди от искусства безмерно далекие – не оценили), популярность его резко сошла на нет. Вскоре умирает и Саския, которую художник нежно и беззаветно любил, «Ночной дозор» помещают пылиться в чулан, а самого Рембрандта постигает полное финансовое разорение.

Заказов у него больше нет, и, проживая в нищете, он пишет только для собственного удовольствия, и то только тогда, когда удается выклянчить холст и краски. Утешением ему служат единственный сын Титус и экономка Хендрикье, которых он опять же пережил. Надломленный и одряхлевший Рембрандт умирает в возрасте 63 лет». Вот в таком виде и принято подавать публике биографию Рембрандта. Некоторые ее моменты, конечно, правдивы, но в целом эта биография – полнейшая чушь, появлению которой мы обязаны Голливуду. Именно там в 1936 году был создан фильм «Рембрандт», главную роль в котором гениально исполнил замечательный американский актер Чарльз Лоутон. Несмотря на давность создания картины, она все еще имеет определенный успех на экране и регулярно демонстрируется в США. Многие зрители, в том числе и достаточно серьезные исследователи, были очарованы замечательной игрой Лоутона, в жизни, кстати, большого знатока живописи, и приняли историю, изложенную в фильме, за чистую правду. А фильм-то был художественный, отчего в нем вполне допустимо вольное изложение событий. На самом деле Рембрандт родился в весьма зажиточной семье мельника из города Лейдена – второго по размерам после Амстердама в Нидерландах. В 9 (по другим данным – в 7) лет родители отдали его на обучение в латинскую школу, где он получил хорошее образование. В курс программы школы входило обязательное изучение таких авторов, как Цицерон, Теренций, Вергилий, Овидий, Гораций, Цезарь, Саллюст, Ливий и Эзоп. Общение в стенах сего почтенного заведения шло исключительно на «божественной» латыни, и для юного ван Рейна стало более привычно слышать латинизированную форму своего имени – Рембрандтус Харменсис Лейденсис (Рембрандт, сын Хармена из Лейдена), чем и объясняется появление на его ранних работах подписи в виде монограммы из букв «RHL». Рембрандт был прилежным учеником, что видно и из его творчества. Картины ван Рейна, посвященные мифологическим и историческим событиям, весьма достоверны и показывают глубокое знание им текстов, на основе которых писались его полотна. Основной задачей латинской школы была подготовка недорослей к поступлению в знаменитый Лейденский университет, являвшийся в то время одним из лучших в Европе. И Рембрандт поступил в него по окончании школы! Хорош неуч... Правда, проучился он в университете недолго, оставив его буквально через пару месяцев. Но причиной тому была отнюдь не его неуспеваемость (учился Рембрандт отменно), просто к тому времени он уже полностью решил посвятить себя искусству. Отец его против такого жизненного пути своего сына не возражал, видимо решив, что для продолжения бюргерских традиций рода у него есть еще восемь детей, а если его семья даст миру прекрасного художника, то это будет совсем неплохо, тем более, что талант у сына явно есть и прокормить себя живописью он наверняка сможет, а возможно, и прославит фамилию. Не лишен, видимо, был старший ван Рейн некоторого тщеславия. Тут надо дать небольшую зарисовку Нидерландов того времени. Недавно освободившаяся от власти Испании страна, несмотря на сильную децентрализацию в управлении, а может, и благодаря ей, переживала бурный экономический рост. Ее купцы и моряки вытеснили на второе место такого гегемона на морских просторах и торговых путях, как Англия, которая в промышленном и военно-морском отношении была одной из сильнейших в мире. При этом голландцы, народ не очень эстетствующий и относящийся к жизни достаточно просто (бытовало тогда такое выражение: «Жизнь нужна для того чтобы жить, пиво – чтобы его пить, а картины – чтоб на них любоваться»), имели привычку украшать свои жилища и общественные места картинами. Как писал в своих воспоминаниях о Нидерландах известный английский путешественник Питер Мунди: «Что же до искусства живописи и пристрастия людей к картинам, я полагаю, что сия страна является непревзойденной в оном ремесле и наделена множеством выдающихся мастеров, среди коих ныне здравствующие, таковые, как Рембрандт и т. д. Все без исключения стремятся украсить свои жилища, особливо прихожие и гостиные, ценными произведениями. Мясники и пекари в своих лавках отнюдь не уступают иным прочим, выгодно выставляя полотна, а еще неоднократно бывает, что кузнецы, сапожники и т. д. вешают ту или иную картину рядом со своим горном либо в своей мастерской...» Видимо, этот практичный народ полагал, что когда в доме красиво и уютно, то и жить в нем гораздо приятнее. Таким образом, ремесло художника в Нидерландах приравнивалось ко вполне почетной и уважаемой работе ремесленника. Ну а хороший ремесленник всегда сможет себя и свою семью накормить, одеть и обуть. Итак, оставив учебу в университете, Рембрандт приступил к изучению ремесла художника. Кто был его первым учителем, неизвестно. Однако он обучил юного художника азам живописи, отчего очень обидно, что имя человека, преподавшего ван Рейну азы мастерства, под чьим руководством начал проявляться талант Рембрандта, ныне предано полнейшему забвению. Вторым его учителем стал Якоб ван Сваненбург из Лейдена. Это был крепкий, хотя и лишенный «искры божьей» мастер, специализировавшийся на изображении архитектурных пейзажей и геенны огненной. Как и многие голландские художники XVII века, ван Сваненбург учился своему ремеслу в Италии, однако отсутствие таланта не позволило ему достичь высот в живописи. Впрочем, это не мешало ему быть покупаемым (как уже упоминалось выше, голландцы ценили не шедевры, а просто приятные для глаза картины). За 3 года, что Рембрандт провел у него в учениках, ван Сваненбург обучил его основам рисунка, гравюры и живописи, попутно привив стойкую неприязнь к сфере своей специализации. Действительно, несмотря на то что Рембрандт оставил нам поистине обширное культурное наследство, среди его работ нет ни одного изображения геенны огненной или архитектурного пейзажа. Нет, строения, как отдельные, так и их группы, безусловно, появлялись на его полотнах, но только в качестве фона. Уже к 17 или 18 годам Рембрандт научился у ван Сваненбурга всему, что только тот мог ему дать. При этом он проявил столь выдающиеся задатки живописца, что его отец окончательно уверился в правильности своего решения поддержать сына на пути служения музам. Старший ван Рейн был, по-видимому, крайне доволен успехами своего отпрыска, поскольку отправил его на учебу в Амстердам, к знаменитому своими картинами на историческую тематику художнику Питеру Ластману. Тот, так же как и ван Сваненбург, учился в Италии, однако был гораздо более талантлив, чем предыдущий учитель Рембрандта. Учился Ластман у Караваджо и проживавшего в Риме немецкого живописца Эльсхеймера, переняв у них новый по тем временам прием – игру светотени, создававшую ощущение таинственной глубины в затемненной части картины. Таким образом, никогда в жизни не покидавший пределов Соединенных Провинций Рембрандт косвенно являлся учеником этих двух признанных мастеров. Период ученичества ван Рейна у Ластмана надолго не затянулся. Уже через полгода Рембрандт не только освоил работу со светотенью, но и превзошел в этой области своего учителя. Вообще, Ластман оказал сильное влияние на его ранние произведения. Именно у него Ван Рейн перенял манеру использовать для своих картин яркие, глянцевитые краски, именно у Ластмана он позаимствовал театральность поз натурщиков. И вероятнее всего, именно влиянием Ластмана объясняется тот факт, что Рембрандт стал писать картины на исторические и библейские темы, хотя популярностью в Голландии они не пользовались. Конечно, эти темы считались наиболее благородными, однако же коммерческая их ценность была невелика. В среде бюргерства предпочитали картины на бытовые темы, портреты и пейзажи. Однако факт остается фактом – около 19 лет от роду Рембрандт вернулся в Лейден, где открыл собственную мастерскую и начал творить именно на религиозно-историческую тематику. Заказные же портреты он стал писать только 6 лет спустя, а за пейзажи принялся, когда ему уже миновало 40. Кстати, секретарь принца Орлеанского, посетивший в те годы его мастерскую и увидевший картину Рембрандта «Иуда возвращает тридцать серебреников», с восторгом писал: «...никакому Протогену, никакому Апеллесу никогда не удавалось и не удалось бы, вернись они на землю, сотворить то, что какой-то голландский мальчишка... у которого и борода-то еще не растет, смог выразить в человеческом лице». Лейден тогда был городом оживленным. Конечно, он уступал Амстердаму в размерах, но только ему. Архитектура его была типично голландской: высокие дома с узкими фасадами, остроконечными крышами и ярко раскрашенными ставнями вытянулись рядами вдоль улиц и каналов. Гостей города удивляла поразительная даже для Голландии чистота и опрятность города и удивительным образом контрастирующее с ней ужасающее зловоние, исходившее от застойных вод лейденских каналов, где гнили отбросы и нечистоты. А над всем этим, на холме, возвышались руины замка, который когда-то дал начало и название поселению, где вырос Лейден. Помещение мастерской Рембрандт снимал вместе с другим талантливым художником, Яном Ливенсом. Творили свои шедевры в одном помещении, иногда даже внося исправления в картины друг друга. Взаимопроникновение их было настолько глубоким, что даже опытнейшие мастера часто не могут отличить раннего Рембрандта от раннего Ливенса. В Лейдене у Ван Рейна было несколько учеников, однако сколько-нибудь хорошим художником из всех них стал только Геррит Дау, который пошел в ученичество к 20-летнему Рембрандту будучи едва 15 лет от роду. Он быстро усвоил стиль ранних миниатюрных картин своего учителя, но того мастерства, что было у Рембрандта, так и не достиг. Впрочем, он впоследствии стал очень модным художником, и современники часто платили за его картины больше, чем за картины его учителя. Это был очень скрупулезный в прорисовке деталей мастер. Однажды, когда его похвалили за мастерство в изображении метлы размером с ноготь, Дау возразил, что метла еще не закончена: ему предстоит еще три дня потратить на ее отделку. Рембрандт, в отличие от Дау и многих других художников того времени, работал не только маслом. Он создал множество рисунков и гравюр, оставаясь талантливым и в этих областях. И если юношей, едва закончив обучение, он был всего лишь талантливым художником, которых тогда в Голландии было 13 на дюжину, через какие-то 5 лет он уже перерос всех своих коллег и в профессиональном росте не останавливался до самой смерти. Где-то в 1631–1632 годах Рембрандт перебрался в Амстердам, который был тогда ведущим портовым городом Северной Европы. Это, как теперь говорят, был город больших возможностей. По отзыву бывавшего там французского философа Рене Декарта, «всякий так поглощен извлечением собственной выгоды, что я мог провести там целый век, оставаясь не замеченным ни одной живой душой». Приехав в Амстердам, Рембрандт обратился к написанию портретов. Спрос на его работы был столь велик, что желающие получить свое изображение кисти ван Рейна записывались в очередь. А ведь ему приходилось соревноваться с такими знаменитыми мастерами портретной живописи того времени, как Томас де Кейзер и Николас Элиас. Жил Рембрандт в тот период в доме художника и торговца по имени Хендрик ван Эйленбург, с которым заключил договор о совместной деятельности. Домовладелец его зарабатывал на жизнь тем, что содержал так называемую академию, фактически являвшуюся художественно-промышленной мануфактурой, где молодые и никому не известные художники набивали руку и кошелек тем, что писали копии продаваемых ван Эйленбургом картин. Конечно, Рембрандт уже был слишком хорошим и известным художником, чтобы зарабатывать на жизнь таким образом. Правда, суть услуг, которые он оказывал ван Эйленбургу, до сих пор не известна, да и вряд ли когда-нибудь прояснится, но что известно доподлинно, так это то, что картины Рембрандта поступали на «художественную фабрику» его домовладельца, откуда их копии шли в провинцию. Конечно, люди знали о том, что покупают копии, однако в более позднее время эти «художества» стали серьезной головной болью для искусствоведов. И по сей день многие обладатели изготовленных на «фабрике» ван Эйленбурга копий считают себя счастливыми владельцами подлинных произведений Рембрандта. 1632 год стал для Рембрандта триумфальным. Гильдия медиков заказала ему групповой портрет, который не только был исполнен им с высочайшим мастерством, но и сломал все каноны написания таких произведений. Групповой портрет – изобретение чисто голландское. Возник он исключительно благодаря стремлению предводителей гильдий, благотворительных обществ, ополчений и прочих организаций украсить стены залов своих собраний собственными изображениями. Обыкновенно для таких портретов позировало не менее 6 человек, и художественная ценность картин, как и расположение заказчиков в композиции, была примерно такой же, как на современных групповых фотографиях. «Урок анатомии доктора Тульпа» был совершенно иным. Рембрандт обратился при написании этого полотна к пирамидальной композиции. Восемь членов гильдии, а изображены они, видимо, были очень похоже, судя по восторженным отзывам на картину, наблюдают за важным событием: вскрытием трупа недавно повешенного преступника знаменитым голландским врачом доктором Тульпом. Расставлены они при этом отнюдь не в произвольном порядке, чем и объясняется целостность композиции, добиться которой не могли предшественники Рембрандта. Успех картины был оглушительным. Рембрандт, который и до этого не мог пожаловаться на недостаток клиентов, теперь просто физически не успевал писать портреты всех желающих. В 1630-х годах он написал не менее 65 портретов, и вполне вероятно, что немало работ, выполненных в это же десятилетие, просто-напросто утрачено. Изредка Рембрандт иллюстрировал и книги, написанные его друзьями. Зарабатывал Рембрандт в этот период очень хорошо. Мог бы и больше, конечно, но несмотря на то, что основу его доходов составляла портретная живопись, он не оставлял и других направлений своей творческой деятельности. Ван Рейн по-прежнему писал полотна на библейские и мифологические сюжеты, пробовал силы в пейзаже. Кроме того, он создавал некоммерческие картины – такие, как автопортреты, к которым питал определенную слабость (автопортреты Рембрандт начал писать еще в юности; практикуясь перед зеркалом, он просто добивался мастерства в отображении мимики), и портреты неизвестных людей, чем-либо привлекших его внимание. Многие из работ того периода отражают чрезвычайно приподнятое состояние его духа, и отыскать причину тому совсем нетрудно. Где-то в 1632 году он познакомился с осиротевшей кузиной ван Эйленбурга, Саскией, и тогда же начал за ней ухаживать. В том же году он создал ее первый портрет. Тогда ему было 26 лет, а ей – 20.

Это была красивая, но несколько засидевшаяся в девках барышня. Богатая наследница, дочь бургомистра фрисландского города Лейвардена, Саския была завидной партией, однако жертвовать своей свободой ради разнообразных ухажеров отнюдь не торопилась. Рембрандту же довольно быстро удалось произвести на нее впечатление, и 5 июня 1633 года была объявлена помолвка. А несколько дней спустя Рембрандт выполнил изысканный портрет девушки серебряным карандашом. При создании рисунков этим инструментом, представляющим собой обычное серебряное стило, на специально подготовленную поверхность, а в случае с рисунком Саскии это был тонкий лист пергамента, наносятся линии и штрихи, собственно любой рисунок и составляющие. При этом стереть их уже нельзя, так что любая ошибка художника ведет к порче его творения. Рембрандт не допустил ни единого огреха, создав замечательный портрет своей невесты. Трудно сказать, любил ли он ее по-настоящему. Вероятно, да. По крайней мере он часто и охотно изображал ее на своих картинах. Рембрандт Харменс ван Рейн и Саския ван Эйленбург обвенчались в 1634 году. Пользуясь своими связями, Саския ввела супруга в высшее общество Нидерландов, куда до этого Рембрандту путь был заказан. Его работы пользовались все большим спросом, а творчество достигло наивысшего накала, какого ни до, ни после супружеской жизни с Саскией у него не было. Он творил неистово, яростно, вдохновенно. Именно на этот период приходится основная часть покупок в его коллекцию, на что, между прочим, ушли просто бешеные деньги.

Да, Рембрандт был коллекционером, и эта страсть проявилась у него еще в Лейдене. Однако коллекционировал он не разные безделушки, хотя и милые, но в хозяйстве совершенно бесполезные. Нет, он собирал коллекцию реквизита для написания картин. Рембрандта очаровывали красочные восточные одеяния, роскошные ткани, драгоценности и различные диковинки, которые привозили домой голландские мореходы. Его биограф Бальдинуччи писал: «Он частенько бывал на открытых распродажах и аукционах, где покупал старомодные и поношенные одеяния, если таковые казались ему диковинными и живописными, и хотя порой оные оказывались невероятно грязными, он развешивал их по стенам своей студии среди очаровательных безделушек, обладание коими также доставляло ему изрядное удовольствие. Это было всяческого рода старинное и современное оружие – стрелы, алебарды, кинжалы, сабли, ножи – и бесчисленное множество изысканных рисунков, гравюр, медалей и всяческих вещей, каковые, по его мнению, могли когда-либо пригодиться художнику». Тот же Бальдинуччи писал и о том, что, появляясь на аукционах, где, собственно, Рембрандт и закупал предметы своей коллекции, он «с самого начала так взвинчивал ставки, что никто другой и не пытался их перебить; а еще он говорил, что поступает подобным образом, дабы подчеркнуть достоинство своего ремесла». При этом, даже находясь на вершине славы, Рембрандт был человеком глубоко религиозным. Выражалось это, правда, не в огромных суммах, жертвуемых на «прощение грехов», и не в постоянном битье поклонов перед ликами святых. Нет, пословица про дурака, которого заставили Богу молиться, к нему никак не подходит. Его вера была не пассивной, а активной. Эта его жизненная позиция, его отношение к тому, как следует вести себя христианину, лучше всего нашли отражение в гравюре Рембрандта «Великодушный самаритянин». Произведение это, созданное ван Рейном в 1633 году, современников попросту шокировало, да и сейчас на многих оказывает неприятное впечатление. А ведь Рембрандт вложил в него глубокий философский смысл. На гравюре была изображена следующая библейская сцена: пострадавшего путника снимают с коня перед таверной, в которую привез его самаритянин. В самом центре композиции находится несколько неуклюжих, неприятных зевак, а на передний план Рембрандт поместил такое, что себе и современные-то художники редко позволяют, – собаку, присевшую, чтобы справить естественную надобность. Экая мерзость, не правда ли? Неправда. Гравюрой своей ван Рейн хотел показать, что, конечно, замечателен поступок самаритянина, помогшего путнику, хотя, исходя из заповеди «Возлюби ближнего своего, как самого себя», это его прямая обязанность. Но, ко всему прочему, если Бог дал людям тела, отнюдь не являющиеся образцом античной красоты, не человеку судить об этом, не ему чураться этого решения. А уж если Бог создал бродячих псов, дав им ту же способность справлять свои естественные потребности, что и всем живым существам, включая королей, епископов и самого папу римского, то не человеку же осуждать это. Христианин должен с почтением относиться ко всему сущему, даже если порой оно внушает ему отвращение. Так, по крайней мере, расшифровывают смысл «Великодушного самаритянина» искусствоведы. Во время создания «Великодушного самаритянина» Рембрандт одновременно работал над серией полотен, посвященных Страстям Господним, заказанных для оформления дворца принца Фредерика Генриха Оранского, главы Соединенных Провинций. Это весьма важное поручение скорее всего было добыто для мастера секретарем принца и горячим поклонником творчества Рембрандта Константином Гюйгенсом. К 1633 году художник завершил два полотна – «Возведение креста» и «Снятие с креста». Позднее были заказаны «Положение во гроб», «Воскресение» и «Вознесение», над которыми Рембрандт трудился до конца десятилетия. В 1630-е Саския очень часто появлялась на картинах, гравюрах и рисунках Рембрандта, являвшихся как бы ее историей болезни. В первые годы брака это молодая и привлекательная девушка, но со временем становится ясно, что фрау ван Рейн гложет внутренний недуг. В 1635 году она родила Рембрандту сына Ромбарта, который прожил всего два месяца. В 1638 году и второй их ребенок, дочь Корнелия I, тоже умирает в младенчестве, равно как и третий – Корнелия II, в 1640 году. По всей вероятности, именно во время недолгой жизни Корнелии I Рембрандт и нарисовал трогательный портрет Саскии с ребенком на коленях. Хотя ей в ту пору исполнилось только 26 лет, на рисунке она выглядит вдвое старше, а на лице ее явно видны следы усталости и отчаяния. Но, несмотря на болезнь жены и смерть детей, картины Рембрандта не стали ни печальными, ни меланхоличными, да и вкуса к жизни на широкую ногу он не утратил. В 1639 году он, как бы желая показать всем, что художник, слуга муз, ничем не уступает всяким там зажиточным купцам и знатным нобилям, приобрел за огромный заклад прекрасный дом в Еврейском квартале Амстердама, на улице Анто-Нисбрестрат. В настоящее время этот дом стал музеем Рембрандта. В его фасад были внесены некоторые поправки, на нем был надстроен еще этаж, но то, что это было очень капитальное вложение денег и дом был весьма солидным зданием даже в 1639 году, сомнений ни у кого не вызывает. Впрочем, что касается денег, следует заметить, что Рембрандт до них жаден не был. Безусловно, он питал к ним, вернее, к тому, что на них можно купить, вполне здоровый человеческий интерес. Он тратил их на красивую одежду и драгоценности для жены и себя, любил вкусно покушать, предпочитал хорошее вино, в общем, стремился жить весело и вольготно. В то же время многие его сограждане делали накопление денег самоцелью. Им не важно было, что они могут на них приобрести. Деньги, деньги, деньги! Вот что им было нужно. Потратить же их... Как выразился раджа в сказке «Золотая антилопа»: «Свои таньга я никому не отдаю». Посол Великобритании в Нидерландах сэр Уильям Темпл писал, что здесь «встречаются приятные молодые щеголи, но нет неистовых влюбленных». По его отзыву, голландские бюргеры предпочитали отвлекаться от текущих проблем в тавернах, а не в постели. Супружеские пары быстро становились холодными деловыми партнерами. Жены растрачивали невостребованную энергию в частых, фанатичных домашних уборках, пока мужья добывали золото. Рембрандта такая жизнь, если это можно назвать жизнью, совершенно не устраивала. Он любил женщин вообще и свою жену в частности, без тесного общения с противоположным полом он себя просто не мыслил. Нетипичный он был голландец. В конце 30 – начале 40-х годов XVII века у Рембрандта было так много учеников, что для занятий с ними он арендовал пакгауз. Ученики работали в небольших комнатках, а ван Рейн переходил от одного к другому, делая замечания и внося поправки. Однажды во время таких занятий произошел презабавнейший инцидент, описанный одним из биографов Рембрандта, Xаубракеном. Случилось вот что. В одной из комнаток молодой ученик Рембрандта (имя его до нас история не донесла) рисовал с обнаженной натуры, и «поскольку молодые люди, особливо если их много вместе, порой впадают во грех, так вышло и тут... Сие пробудило любопытство остальных, каковые в одних носках, дабы не быть услышанными, по очереди подглядывали сквозь отверстие в стене, проделанное ради оказии. А случилось так, что в тот знойный день и художник, и натурщица были совершенно наги. Зрители сей комедии без труда могли внимать веселым шуточкам и словечкам, коими обменивались оные двое. В сей же час подошел и Рембрандт, дабы поглядеть, чем заняты его ученики, и, по своему обычаю, дать им наставления одному за другим. Так вот он и дошел до комнаты, где двое обнаженных сидели бок о бок». Человека, создавшего гравюры под названиями «Мужчина, справляющий малую нужду» и «Французская постель», вряд ли можно было смутить чем-то подобным, однако же как учителя его, видимо, покоробил тот факт, что на его занятиях, вместо того чтобы заниматься делом, занимаются всякой ерундой. «Рембрандт понаблюдал некоторое время за их потехами сквозь упомянутое отверстие, пока не услышал таковые слова: „Теперь мы точь-в-точь Адам и Ева, ибо тоже наги“. С этим он постучал в дверь малынтиком (некое подобие костыля с подушечкой, на который живописец опирает руку во время работы) и крикнул, к великому ужасу обоих: „Но раз вы знаете свою наготу, вы должны быть изгнаны из рая!“. Угрозами вынудив своего ученика отпереть дверь, он вошел, нарушив игру в Адама и Еву и обратив комедию в трагедию, в тычки изгнал подложного Адама с его Евою, так что им едва удалось, сбегая по лестнице, кое-как прикрыться одеждою, дабы не появиться на улице нагишом». Ирония судьбы в том, что как раз в этот период Рембрандт работал над лучшей из своих гравюр – «Адам и Ева». В 1642 году умерла Саския. Умерла, не дожив до своего 30-летия несколько недель и оставив мужу младенца-сына Титуса, которому не исполнилось и года. Во время ее болезни Рембрандт исполнил гравюру, где изобразил жену такой, какой она была в свои последние месяцы, с ввалившимися, подернутыми смертной пеленой глазами. Год спустя он, словно для того, чтобы в его глазах и глазах окружающих Саския навсегда осталась прекрасной, на редкой и дорогой доске красного дерева написал ее посмертный портрет, где она снова была юна и свежа. Тогда же он написал и «Вдовца», хотя и не автопортрет, но явно сценку из своей новой жизни, достаточно юмористическую, надо заметить. На полотне изображен мужчина, отчаянно пытающийся покормить малолетнего сорванца с ложечки. Видимо, больших способностей он был человек, если нашел в себе достаточно силы воли, чтобы посмеяться над своим положением. В последние дни своей жизни Саския составила завещание. Согласно действовавшему на тот момент законодательству, половина состояния супругов принадлежала ей и она могла им распорядиться по своему усмотрению. И она распорядилась, не догадываясь, какую неприятность оказывает любимому супругу. Саския завещала свою долю имущества и денег Титусу, оговорив, что ее муж может получать с них проценты до женитьбы или совершеннолетия их сына. Было там и еще одно условие. Согласно ему, в случае повторного брака Рембрандта ее половина состояния вместе с процентами от капитала перейдет не к Титусу, а к одной из ее сестер. Бедной женщине и в голову не приходило, что ее мужа могут постигнуть серьезные финансовые трудности, ведь он был так популярен на момент ее смерти. А женить его пытались. Он был еще не стар, знаменит и не беден – ну чем не идеальный жених? Вот только один такой случай. Вскоре после смерти Саскии ван Рейна озаботила проблема обеспечения сыну нормального ухода. Учитывая то, что сам он в этом деле разбирался довольно слабо, да и работать было нужно, он в 1642 году нанял няню, некую Гертье Диркс, вдову трубача. Характер у женщины был тяжелый и неуживчивый, однако дело свое она знала. Эта женщина прожила в доме Рембрандта 7 лет, пока терпение ван Рейна наконец не истощилось, он ее уволил. После этого женщина подала в суд на своего бывшего хозяина, утверждая, что он обещал на ней жениться и подарил кольцо в знак серьезности намерений. Рембрандт отказывался, однако суд ему не поверил даже после того, как было оглашено завещание Саскии. Видимо, судьи считали, что доходы ван Рейна позволяли ему отказаться от процентов с доли покойной жены, которые и правда были не слишком велики, однако суд не учел то обстоятельство, что Рембрандт все доходы спускал на пополнение коллекции, а в повседневной жизни жил очень скромно, практически считая каждую копейку. Да и популярность его была уже не та, что прежде. В общем, суд присудил Рембрандту выплачивать Гертье 200 гульденов годового содержания. Правда, в 1650 году та, вероятно не без помощи ван Рейна, была заключена в исправительный дом города Гауда, но содержание Рембрандт был вынужден продолжать выплачивать, что он и делал до самого ее освобождения в 1655 году. Место Гертье в доме Рембрандта ван Рейна заняла другая женщина, Хендрикье Стоффельс, которая была почти на 20 лет моложе Рембрандта. Дочь солдата, вначале она стала служанкой, потом натурщицей, а затем и гражданской женой художника. Это была ласковая, простая, добродушная девушка, которая как нельзя лучше подходила на роль спутницы человека, постоянно преследуемого несчастьями. Когда ей было чуть за 20, она родила ван Рейну ребенка, который, правда, умер еще младенцем. Спустя 2 года у Хендрикье родилась дочь, которую назвали так же, как и двух предыдущих (покойных) дочерей Рембрандта – Корнелией.

Рассказывая о Рембрандте, нельзя не упомянуть о самом большом мифе о нем. Миф о том, что его картина «Ночной дозор» (настоящее название – «Рота капитана Франса Еаннита Кока и лейтенанта Виллема ван Рейтенбурга») стала причиной его разорения. Сравнительно недавно, в 1967 году, нидерландская авиакомпания распространила рекламный буклет с репродукцией картины знаменитого соотечественника, приглашавший туристов навестить Нидерланды, со следующими словами: «Вы увидите „Ночной дозор“, потрясающий „провал“ Рембрандта, из-за которого художника с улюлюканьем погнали... по дороге разорения». Этот миф критиковали многие искусствоведы, а несколько лет назад он был окончательно развеян профессором Сеймуром Слайвом из Гарварда в работе «Рембрандт и его критики». Впрочем, в красивую историю верить легче, потому этот миф по сей день имеет хождение. А ведь на самом деле групповой портрет, каковым является «Ночной дозор», очень понравился заказчикам – капитану Коку и 16 бойцам его роты. Ни один критик при жизни Рембрандта худого слова не сказал об этом полотне, а сам Баннинг Кок сделал с нее акварельную копию для своего личного альбома. «Ночной дозор» никогда никуда не прятали! Вначале картина находилась в Кловенирсдолен, штабе ополчения, а в 1715 году ее даже перевезли в амстердамскую ратушу. За «Ночной дозор» Рембрандту заплатили 1600 гульденов, а четырьмя годами позже герцог Оранский уплатил ему 2400 гульденов за две более мелкие работы. Если это провал, то что такое успех? А живучесть сказки о провале «Ночного дозора» объясняется тем, что в момент написания этого шедевра Рембрандт как раз находился на пике славы и популярности, которые затем потихоньку начали убывать. Объясняется упадок популярности просто. К середине XVII века вкусы голландской буржуазии коренным образом изменились. Благодаря успехам молодого государства в колонизации новых земель и международной торговле в руках буржуа скопились значительные богатства, что привело к появлению моды на шикарную жизнь, на выставление напоказ своего богатства и положения в обществе. В моду вошли яркие, красочные, изящно выполненные портреты – такие, какие писал фламандец ван Дейк. Глубина, некоторое напряжение духа, которые им приходилось проявлять при рассмотрении картин Рембрандта, его игра со светотенью уже были не востребованы, не модны. Покупатели хотели легких, развлекающих картин, гениальность же полотен ван Рейна оказалась никому не нужна. Многие ученики Рембрандта приспособились ко вкусам потребителей, их тщательно прописанные картины пользовались большим спросом, да и платить им начали больше, чем их учителю. При этом сам Рембрандт был, судя по всему, абсолютно лишен профессиональной ревности. Неизвестно, конечно, радовался ли он успехам своих учеников, но по крайней мере никакого неудовольствия по поводу сложившейся обстановки он не проявлял. Более того, по свидетельствам современников, Рембрандт охотно предоставлял предметы своей обширной коллекции коллегам, чтобы они могли использовать их в качестве реквизита при написании картин. Причем не только тем, кто были небогаты, но и тем, кто зарабатывал больше, чем он сам. Сам же Рембрандт своими принципами написания картин поступиться не пожелал, хотя заказов у него было все меньше и меньше, а траты возрастали. Работы его становились все более сдержанными, глубокими, все более гениальными и, к сожалению, все более невостребованными. Лишь немногие истинные ценители продолжали покупать его картины, но таких заметно поубавилось: что поделать, мода непредсказуема... Да и особым пиететом по отношению к заказчикам ван Рейн не отличался. Так, Хаубракен описывает в биографии Рембрандта следующий случай: «Однажды он работал над большим групповым портретом некой супружеской пары с детьми. Когда портрет был готов наполовину, вдруг издохла его [Рембрандта] обезьянка. Поскольку под рукой у него другого холста не оказалось, он вписал издохшее животное в вышеупомянутый портрет. Естественно, заинтересованные лица не хотели терпеть присутствия на том же полотне омерзительной мертвой обезьяны. Но не тут-то было: Рембрандт так восторгался той моделью, каковую являла мертвая обезьяна, что предпочел оставить полотно у себя незавершенным, не согласившись замазать обезьяну в угоду заказчику». Далеко не каждый заказчик готов был вытерпеть подобный выверт. В конце концов Рембрандт утратил остатки взаимопонимания даже со своим бессменным покровителем Константином Гюйгенсом. Дошло до того, что, когда вдова принца Оранского поинтересовалась у последнего, кто из художников мог бы достойно украсить Гёс тен Бош («лесной домик»), ее новую резиденцию близ Гааги, тот предоставил ей список, включавший и немало учеников Рембрандта, но не его самого. Еще одной причиной упадка спроса на его работы была тематика полотен ван Рейна. Две трети его картин относятся к жанру портрета, однако на многих из них изображены библейские и новозаветные персонажи. В целом он написал по этой тематике около полутора сотен картин, сотворил восемь десятков гравюр и нарисовал больше шести сотен рисунков. Конечно, когда он начинал, картины на религиозные темы пользовались определенным спросом, хотя это уже была эпоха заката таких картин в Голландии, однако уже к середине 40-х годов XVII века Рембрандт был единственным из голландских художников, создававшим картины на сюжеты Писания. Заказы на эти произведения Рембрандту практически не поступали, но он упорно продолжал их писать. Вероятно, он все же не терял надежды продать их, однако те из покупателей, кто готовы были потратить свои деньги на некоммерческие картины, предпочитали покупать пейзажи и жанровые сценки. И все же полностью заказов он не лишился. Конечно, в 1650-х годах у Рембрандта их было гораздо меньше, чем в 1630-х, но и стоили его работы намного больше. К тому же у него еще оставались покровители. Он получал крупные заказы – такие, как картина «Аристотель с Гомером», написанная в 1654 году для сицилийского аристократа, коллекционера и знатока живописи, дона Антонио Руффо. Сколько тот заплатил за этот шедевр, доподлинно неизвестно, однако его желание заплатить Рембрандту больше, чем своим соотечественникам, известно. А итальянские мастера с клиентов, что называется, три шкуры драли. Имелись у Рембрандта и иные доходы. По-прежнему продавались его эстампы, учеников у него было много, его эскизы расходились по всей Европе и приносили ван Рейну мировую славу. Нет, причиной упадка его состояния была не какая-то разорительная сделка, не какой-либо разовый ущерб. Живописец с умеренными аппетитами вполне мог бы процветать, имея доходы Рембрандта, однако тот в отношении денег не отличался ни скупостью, ни умеренностью. Страсть к пополнению коллекции больно била по его кошельку, но остановиться он, по-видимому, не мог. К тому же, если верить Бальдинуччи, ван Рейн попытался провернуть крупную аферу со своими работами. Желая поднять цену на свои офорты «до невообразимого уровня... скупал их по всей Европе, где только мог найти, за любую цену». Коллекционеры, конечно, были готовы выложить за его работы достаточно крупные суммы, но отнюдь не те, на которые рассчитывал художник. В результате он оказался с офортами, цены на которые падали, и без денег. Как и многие другие голландские художники XVII века, он периодически приобретал чужие произведения для перепродажи, но и это начинание не принесло ему успеха. Основными же причинами разорения стали неумение Рембрандта управлять делами, пренебрежение ко вполне справедливым требованиям кредиторов и ненасытность в пополнении собственной коллекции. Ну и конечно, большую роль сыграл купленный в рассрочку дом. В 1639 году Рембрандт купил для себя и Саскии, о чем упоминалось выше, собственное жилище. Стоило оно 13 тыс. гульденов, из которых ван Рейн уплатил только 1200. Спустя 15 лет он все еще был должен 8 470 гульденов, включая неуплаченные налоги и набежавшие проценты. Можно, конечно, было продать дом, расплатиться с долгами и купить жилье подешевле, однако Рембрандт должен был заботиться о наследстве Титуса, да и престиж не позволял пойти на такое. В конце концов ван Рейну удалось переоформить дом на сына, однако это не значило, что долги его уменьшились. В качестве залога платежеспособности он предоставил собственное имущество. Кредиторы тем временем продолжали наседать, и в 1656 году Рембрандт оказался разорен. Отправившись в городской совет Амстердама, Рембрандт просил о cessio bonorum (переуступке товаров), предлагая передать свое имущество в ведение кредиторов. Сessio bonorum был механизмом гражданского права Нидерландов (ныне он успешно перешел в большую часть правовых систем, а также в международное частное право), применявшийся на основании «ущерба в море и торговле», что считалось менее унизительным, чем обычное объявление о банкротстве. Совет пошел навстречу знаменитому земляку, и его ходатайство было удовлетворено. Однако эта мера носила исключительно «косметический» характер. Будучи неплатежеспособным де-юре, Рембрандт ван Рейн де-факто полностью обанкротился. Судебный пристав описал его имущество, и оно было реализовано на ряде аукционов в 1657–1658 годах. Опись, вероятно, делалась при содействии самого Рембрандта который своей коллекцией очень гордился. Всего было назначено 363 лота. Большую часть описанного имущества составляли произведения искусства, однако были там и иные предметы. Вот их далеко не полный список: «Два глобуса. Одна коробка, полная минералов. Сорок семь образчиков земных и морских тварей и прочих вещей того же рода. Одно ружье и пистолет. Несколько тростей. Один арбалет. Несколько редких чашек венецианского стекла. Один большой кусок белого коралла. Одна индейская корзина, полная гипсовых отливок и голов. Один ящик с райской птицей и шестью веерами. Тридцать три предмета древнего ручного оружия, стрел, палиц, ассегаев и луков. Тринадцать штук бамбуковых духовых инструментов и дудок. Коллекция оленьих рогов. Пять старых шлемов и щитов. Одна малая металлическая пушка. Одна [пара] индийских костюмов для мужчины и женщины. Шкуры льва и львицы с двумя крашеными шубами». В опись внесли и около семидесяти полотен самого Рембрандта, обозначенных как «14. Один „Святой Жером“ Рембрандта. 15. Один маленький холст с зайцами, того же. 16. Один маленький холст с боровом, того же... 60. Одна маленькая картина пастуха с животными, того же». Из распроданных тогда полотен до нас дошли только десять. За пару недель до выставления на аукцион коллекции рисунков и офортов Рембрандта по Амстердаму был распространен рекламный листок, содержащий следующие слова: «Попечители имущества несостоятельного должника Рембрандта ван Рейна... распродадут... нижеупомянутые бумажные произведения... вместе с изрядной частью рисунков и эскизов оного Рембрандта ван Рейна... Передайте дальше». Стоимость коллекции Рембрандта оценили приблизительно в 17 тыс. гульденов, чего с лихвой хватало для покрытия долга, однако выручено было всего 5 тыс. гульденов, а этого было недостаточно. Низкие цены объяснялись целым рядом факторов. Это и упавшая популярность Рембрандта, и экономическая депрессия, ставшая следствием англо-голландской войны, и происки конкурентов.