|

||||

|

|

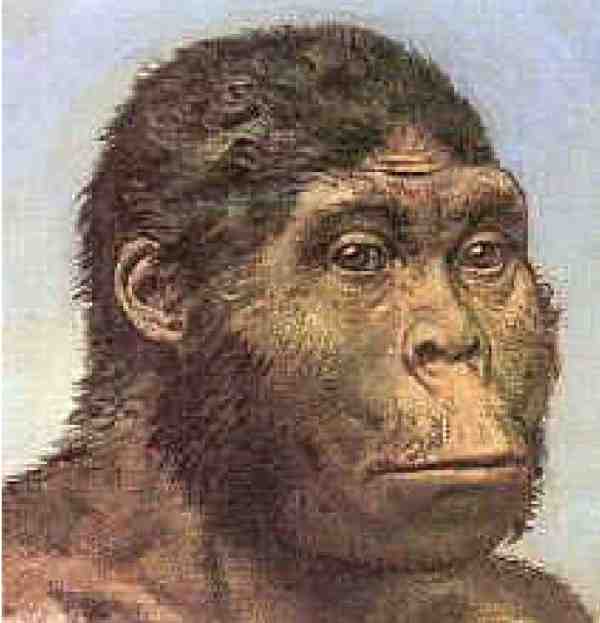

Часть 1ПОСЛЕДНЯЯ ОБЕЗЬЯНА