|

||||

|

|

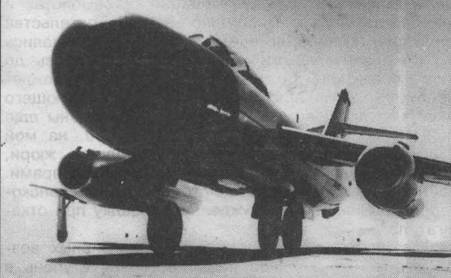

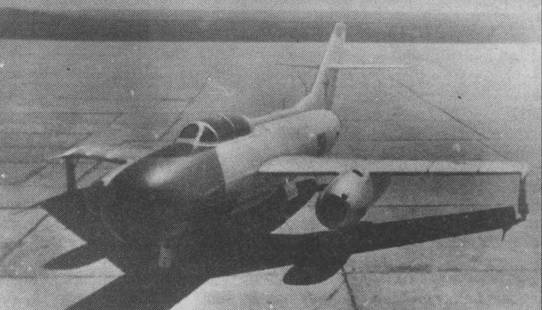

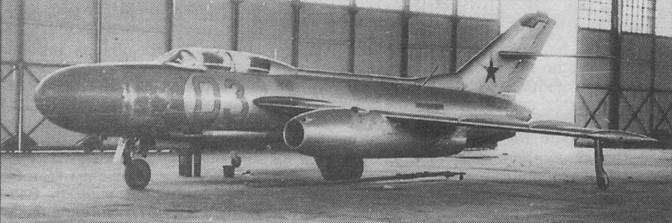

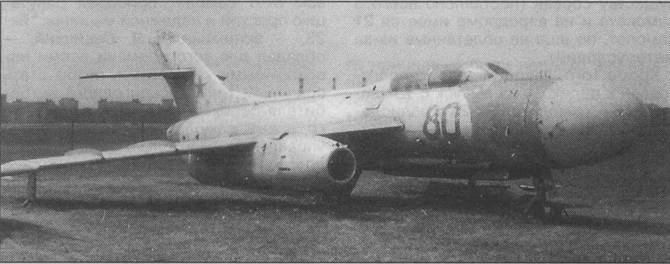

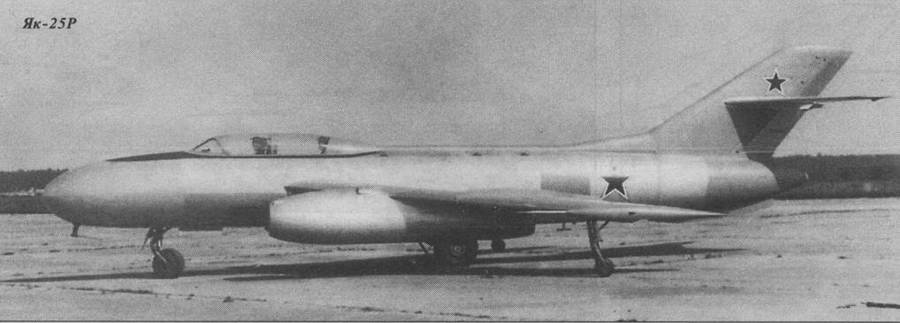

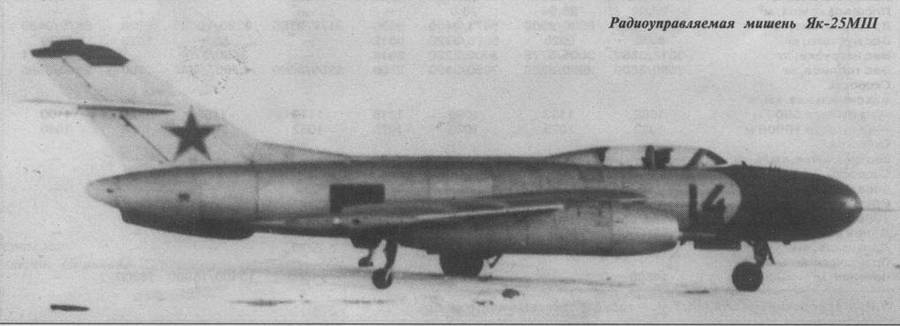

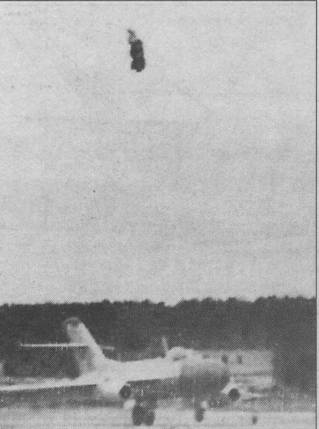

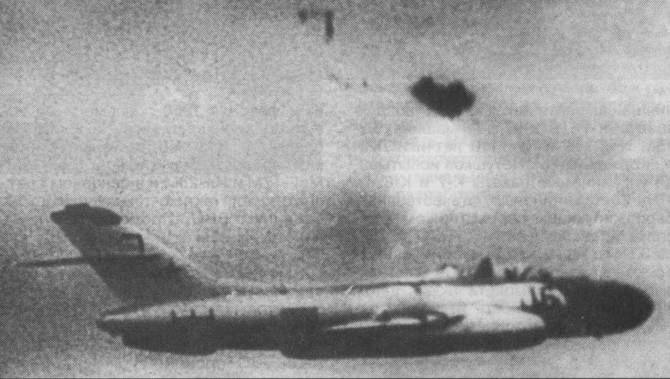

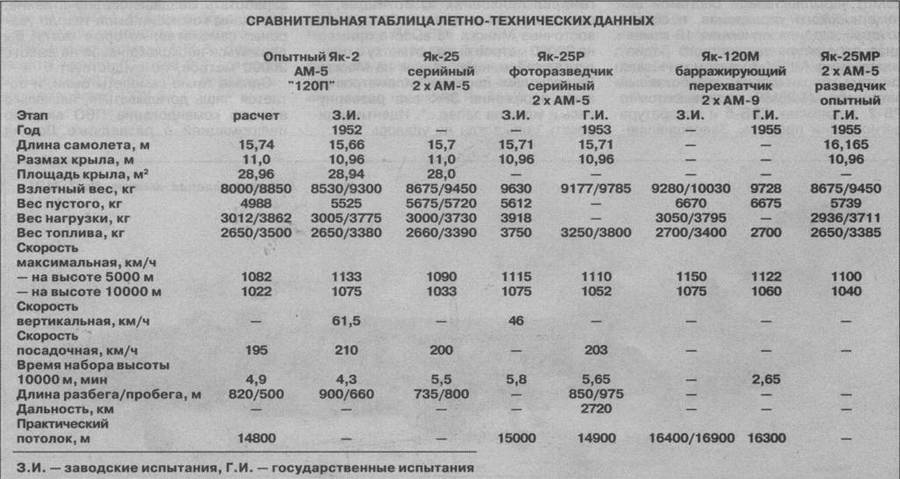

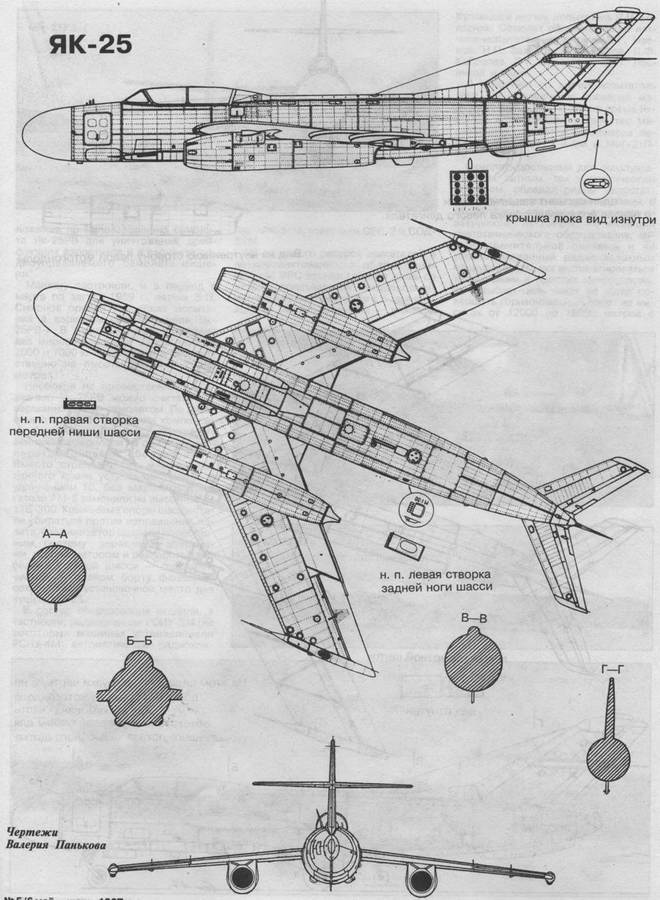

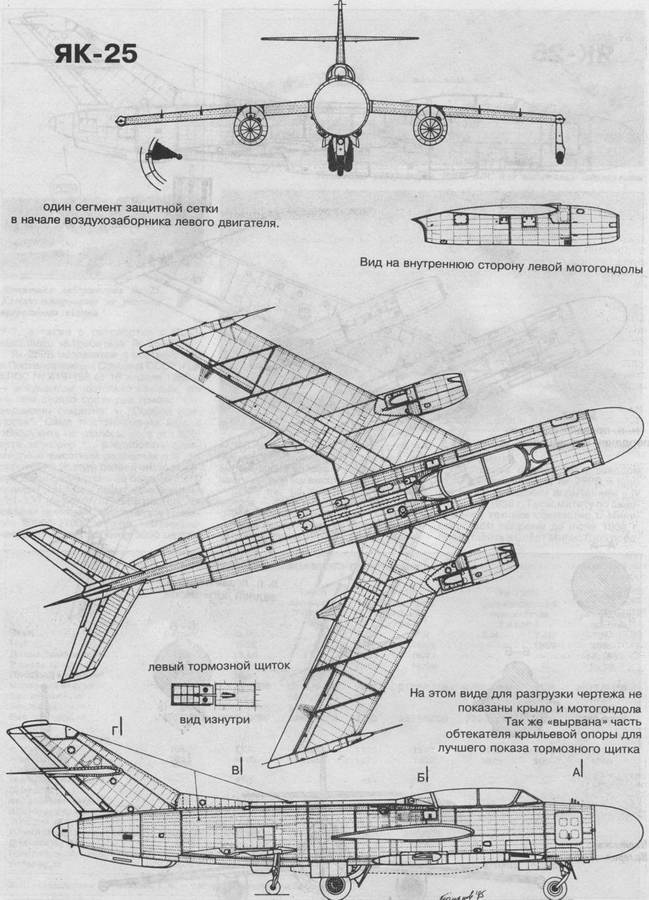

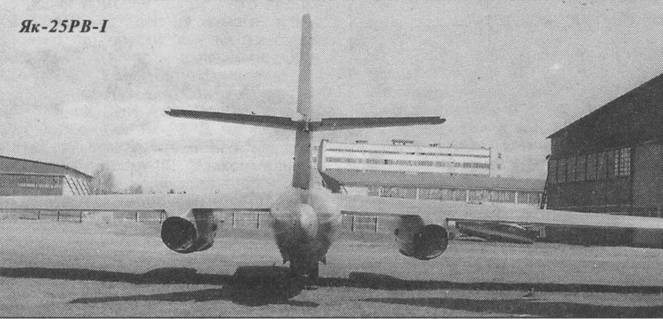

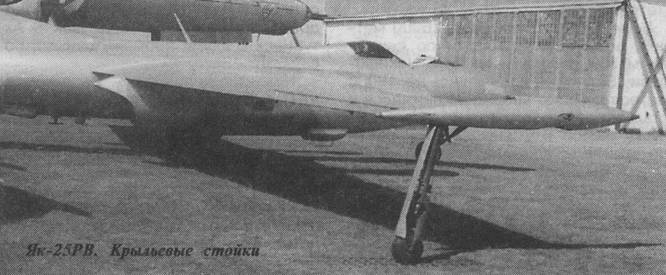

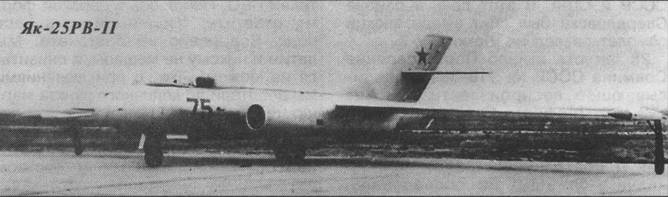

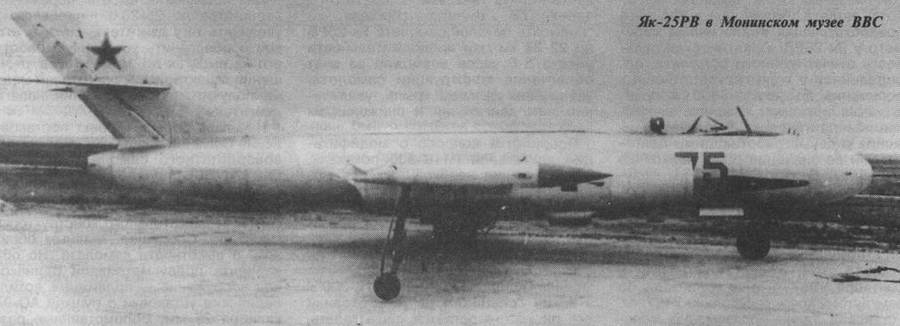

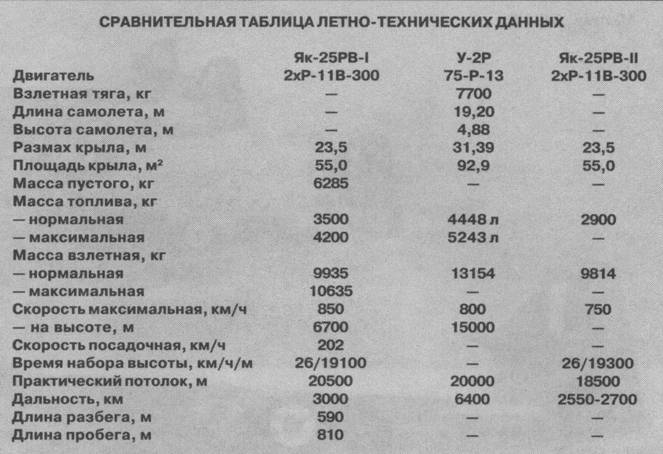

БАРРАЖИРУЮЩИЙ "ЯК" Николай ЯКУБОВИЧ Вопрос о необходимости создания барражирующего истребителя-перехватчика впервые в 1948 г. поставил главнокомандующий войсками ПВО Л.А. Говоров. "В 1950-1951 годах, - рассказывал А.С. Яковлев, - у нас с Микулиным родилась мысль создать легкий экономичный реактивный двигатель. Микулин выдвинул идею, что реактивный двигатель малой размерности будет наиболее эффективным с точки зрения экономики, надежности и в других отношениях и начал работать над двигателем тягой 2000 кг. Я решил разработать под такой двигатель самолет, который наряду с прочими летно-техническими данными обладал бы большой продолжительностью и дальностью полета". В августе 1951 г. вышло соответствующее постановление Совмина СССР, и в ОКБ-115 вплотную приступили к проектированию изделия "120" или, как его еще называли, Як-2АМ-5. Летчик-испытатель В.М. Волков впервые поднял Як-120 в небо 19 июня 1952 г. Спустя два месяца, 24 августа, произошла авария - разорвалась трубка топливной магистрали, но в целом испытания проходили довольно гладко, и 21 января следующего года Акт по результатам заводских испытаний утвердили. Ведущим инженером по самолету на этом этапе был М.И. Леонов. Самолет проектировали под мощный радиолокационный прицел РП-6 "Сокол" с расчетной дальностью обнаружения целей (в зависимости от ракурса) около 30 километров. Это определило компоновку с двумя двигателями на крыле, освободившими всю носовую часть фюзеляжа под большую, диаметром свыше метра, антенну. Однако выпуск "Сокола" сильно запаздывал и вместо него пришлось установить менее мощный РП-1 "Изумруд". В состав оборудования входили, кроме того, радиостанция РСИУ-3, автоматический радиокомпас АРК-5, переговорное устройство СПУ-23, маркерный радиоприемник МРП-48, автопилот АП-28. Экипаж самолета - летчик и оператор радиолокационного прицела - были неплохо защищены. Их прикрывали передние бронестекла толщиной 105 мм и бронеплиты толщиной 10 мм, бронещиток такой же толщины, два бронезаголовника толщиной 10 мм, задний бронещиток толщиной 6 мм и два 8-мм боковых дюралевых щита. Вооружение состояло из двух пушек Н-37Л с суммарным боекомплектом 200 патронов. В 1953 г. в соответствии с Постановлением Совмина СССР № 311-146 от 4 февраля самолет поступил на государственные испытания в НИИ ВВСХ, проходившие в период с марта по июнь. Председателем государственной комиссии назначили командующего авиацией ПВО Е.Я. Савицкого. В состав испытательной бригады входили ведущий инженер В.П. Белодеденко, летчики-испытатели П.Н. Бе-лясник, Г.Т. Береговой, Н.П. Захаров, В.Г. Иванов, Н.А. Коровин, B.C. Котлов, А.П. Супрун, Л.Н. Фадеев. * Научно-испытательный институт ВВС до 1944 г. имел обозначение НИИ ВВС; после присвоения ордена Красного Знамени и наменования Тосудар-ственный" его аббривиатурой стало ГК НИИ ВВС. В 60-е годы - это ГНИКИ ВВС. С 1970 г., после награждения орденом Ленина - ГНИОЛКИ. Во избежание путаницы называю институт НИИ ВВС.   Прототипы Як-25  Як-25 на взлете  По результатам госиспытаний Постановлением Совмина СССР № 2359-965 от 8 сентября 1953 г. самолет Як-25 с двигателем АМ-5 и РЛС "Изумруд" в варианте барражирующего истребителя-перехватчика приняли на вооружение и запустили в серию на саратовском авиационном заводе № 292. Серийное производство разворачивалось не без проблем. В докладной записке от 30 декабря 1954 г. за подписью Васильева, направленной из Совмина СССР министру обороны Н.А. Булганину, говорилось: "В 1954 г. завод № 292 должен был поставить ВВС 100 самолетов Як-25, в том числе 30 самолетов с радиолокатором "Сокол". В связи со встретившимися большими техническими трудностями освоения самолета Як-25 и проведения в производстве большого количества доработок отдельных агрегатов, план выпуска этих самолетов в 1954 г. по существу сорван (поставлено всего 3 самолета и на аэродроме имеется 21 самолет, но еще не облетанные из-за метеоусловий). Кроме того, завод № 292 не подготовлен к переходу на выпуск с 1 января 1955 г. самолетов Як-25 с радиолокатором "Сокол", как это было установлено решением Совмина". Тем не менее, выпуск перехватчиков со станцией РП-6 "Сокол" начался. В серии эти машины получили обозначение Як-25М. Не путать с проходившим в то же самое время испытания опытным Як-120М, который оснастили более мощными двигателями РД-9 тягой по 3250 кг на форсаже, что потребовало некоторых изменений в конструкции мотогондол и крыла. Пушки калибра 37 мм заменили на более легкие НР-23, при этом предусматривалось оснащение самолета батареей неуправляемых ракет: либо ТРС-190, либо АРС-57. Кстати, ракеты АРС-57 - русифицированные "пленные" немецкие Р4М - применялись исключительно для стрельбы по наземным целям и широко известны под названием С-5. Пока Як-120М испытывали и доводили, появились более совершенные сверхзвуковые машины, а Як-120М так и остался опытным. В ходе эксплуатации первых серийных перехватчиков в декабре 1954 г. проявилось несколько серьезных дефектов, в числе которых кратковременное утяжеление управления рулем высоты в момент выпуска тормозных щитков, потеря герметичности кабины. Однако самые главные неприятности были связаны с двигателями. 19 августа 1955 г. на самолете Як-25М № 0913 отказали оба двигателя; спустя двенадцать дней на машине № 1812 остановился левый двигатель. При подготовке к первомайскому параду 14 апреля 1956 г. во время взлета самолет командира группы полковника Вовка (Як-25М № 1818) после разрушения двигателя резко бросило влево. Лишь по счастливой случайности удалось избежать столкновения с ведомым. Вовк своевременно отключил неисправный ТРД, предотвратив пожар, и приземлился на одном двигателе. Причиной происшествия стал отрыв лопатки второй струпени турбины. При этом можно сказать, что неприятностей с Як-25 случалось не больше, чем с любым другим новым самолетом в начале "служебной карьеры", и по мере освоения его летным составом этот самолет приобрел репутацию простой и надежной машины. "Як-25, - вспоминал Е.Я. Савицкий, - обладал для того времени всеми на-обходимыми качествами, чтобы стать основным типом всепогодного истребителя-перехватчика. В довершении ко всему самолет оказался прост в управлении. Настолько прост, что я долгое время летал на нем во все командировки". Схема Як-25 позволяла создать семейство боевых машин различного назначения с использованием большого объема унифицированных агрегатов и минимальными изменениями типажа самолета. Поэтому параллельно с Як-120 шло создание самолета Як-125, предназначенного для разведки, и Як-125Б - носителя тактического ядерного оружия. В соответствии с Постановлением Совмина СССР от 10 августа 1951 г. ровно за два года построили разведчик Як-25 ("125", Як-25Р). Заводские испытания самолета прошли с 26 августа по 3 октября 1953 г. Первый полет на Як-25Р выполнил летчик-испытатель Ф.Л. Абрамов. Ведущим инженером был Н.Г. Колпаков. В экипаже оператора заменили на штурмана, в кабине которого для обзора нижней полусферы сделали смотровое окно и установили прицел-визир ОПБ-1Р. В носу самолета вместо РЛС размещались два аэрофотоаппарата: АФА-ЗЗМ с фокусным расстоянием 100, 75 и 50 мм на качающейся установке и АФА-39М с фокусным расстоянием 75 и 50 мм для перспективной съемки. Взамен двух пушек Н-37Л установили с правой стороны фюзеляжа одну НР-23 с боекомплектом 80 патронов; упростили бронирование экипажа, оставив бронеспинку переднего сидения, задний бронещиток и два бронезаголовника. В состав оборудования ввели автомат курса АК-2 на случай отказа одного из двигателей. С 25 декабря 1953 г. по 16 февраля 1954 г. Як-25Р прошёл государственные испытания. На этом этапе ведущими по машине были инженер О.Н. Ямщикова, летчики B.C. Котлов и В.Н. Махалин, штурманы Житник и Сбоев. В ходе испытаний обнаружилось, что на высотах до 6000 метров и скорости 800 км/ч происходила потеря продольной устойчивости. Это потребовало доработки стабилизатора. В пяти полетах у летчика B.C. Котлова перед посадкой левый двигатель самопроизвольно выходил на режим максимальной тяги. Приходилось увеличивать тягу правого двигателя и уходить на второй круг. Причину этого явления нашли лишь после исследования двигателя на стенде. В заключении Акта по результатам госиспытаний отмечалось, что "обзор нижней части передней полусферы через смотровое окно… недостаточен для точного вывода самолета на заданный маршрут фотографирования. Этот недостаток является основным и делает невозможным применение Як-125 в качестве фоторазведчика".   Серийный Як-25 в Монинском музее ВВС  Серийный Як-25 в Национальном музее авиации на Ходынском поле  Замечания госкомиссии учли и кабину штурмана разместили в носовой части фюзеляжа. На саратовском заводе построили малую - всего 10 самолетов - серию Як-25Р. Специально для авиации флота согласно Постановления Совмина СССР № 448-271 от 10 мая 1954 г. построили разведчик Як-25МР. Ег‹У испытания начались в 1955 г. Самолет предназначался для радиолокационной и фоторазведки морских целей. Вооружение состояло из одной пушки Н-37Л. На разведчике в носовой части разместили аппаратуру СПРС-1 "Курс" с фотоприставкой ФА-РЛ-1 и фотоаппарат АФА-33/75 для перспективной и плановой съемки, ответчик СРО заменили на СРЗО-1. В состав оборудования входили командная радиостанция РСИУ-3, радиокомпас АРК-5, станция защиты хвоста "Сирена-2С", связная радиостанция 1-РСБ-70М, переговорное устройство СПУ-5. В результате доработок носовую часть самолета пришлось удлинить на 500 мм. В хвосте и в специальной нише разместили аварийно-спасательную лодку ЛАС-5М. Как это нередко бывало, систему радиолокационной разведки "Курс" так и не удалось заставить работать более или менее надежно. Як-25МР остался опытным образцом… Опытным остался и бомбардировщик Як-125Б. Его постройку в ОКБ-115 завершили 25 августа 1954 г. В связи с новым назначением в носовой части фюзеляжа разместили кабину штурмана с оптическим и радиолокационными прицелами. В ходе заводских испытаний 4 декабря самолет, управляемый летчиком В.М. Волковым, потерпел аварию из-за остановившегося на высоте 1200 м двигателя. Испытания затянулись, и машину передали ВВС только 10 мая 1955 г. Темпы развития авиационной техники в то время были столь высокими, что Як-25Б морально устарел, едва родившись. На подходе уже были сверхзвуковые машины… В пятидесятые годы в руководстве нашей страны стала популярной идея превращения военных самолетов в ракетоносцы. В одном из тогдашних распоряжений Правительства говорилось: "…обязать МАП (т. Дементьев), главных конструкторов Яковлева, Кунявс-кого и начальника НИИ-17 Комиссарова разработать к 1 октября 1954 г. технический проект применения управляемого снаряда К-5 на самолете Як-25М с РЛС "Сокол". В 1956 г. эскадрилья Як-25К, вооруженная ракетами класса "воздух-воздух" РС-2У, наводящимися на цель по радиолучу, базировалась на аэродроме близ Красноводска. Прорабатывали и вариант размещения на самолете ракет класса "воздух-воздух" К-75. В 1957 г. на машинах Як-25М № 0119 и № 1110 летчики ЛИИ М. Коржаков и М. Петушков испытывали управляемые ракеты К-7 и К-8.   Як-25 стал первым отечественным барражирующим перехватчиком и эксплуатировался в авиации ПВО до конца 60-х годов. За годы серийной постройки на заводе № 292 в Саратове выпущено 483 самолета Як-25, в том числе четыреста шесть Як-25М с радиолокационным прицелом "Сокол" и десять разведчиков Як-25Р. Як-25 и Як-25М эксплуатировали части, базировавшиеся на аэродромах Ростова, Ленинграда (Горелово и Гро-мово), Ржева, Бежицка, Курдомира, Шауляя, Нарьян-Мара. Снимаемые с вооружения Як-25, впрочем как и другие устаревшие боевые машины, предложили переделать в летающие мишени. Так появился Як-25МШ, способный выполнять автоматический взлет, полет в зону и управляемую с самолета УТИ МиГ-15 посадку. Як-25МШ укомплектовали системой автоматического управления, в состав которой входила приемная 16-коман-дная аппаратура дискретного радиоуправления МГПУ-1, автоматическая система уборки шасси, доработанный автопилот АП-28МЯ, радиовысотомер РВ-2, радиомаяк СВБ-5 и аппаратура регистрации промаха. Завершившиеся в феврале 1960 г. совместные испытания показали, что Як-25МШ по боевым и тактическим характеристикам превосходил мишени МиГ-15М, МиГ-17М и Ил-28М и в основном соответствовал тактико-техническим требованиям ВВС. Продолжительность полета Як-25МШ достигала двух часов, он мог применяться на высотах от 600 до 13000 метров и развивать максимальную скорость до 1070 км/ч. Несколько самолетов Як-25 переоборудовали для испытаний катапультных кресел. В частности, в 1961 г. в НИИ ВВС прошло испытание катапультное кресло К-24 с комбинированным стреляющим механизмом КСМ-ЗОЗП на режиме прерванного взлета со спасением всей материальной части. Высотный Як-25РВ - самая интересная и радикальная, на мой взгляд, модификация самолета. Его появлению сопутствовали любопытные факты. "В августе 1957 года, - рассказывал генерал-полковник Ю.Вотинцев, - один из узлов дальнего обнаружения восточнее Минска на высоте примерно 20000 метров выдал отметку о цели, двигавшейся через Минск на Москву. За несколько десятков километров до зоны поражения ЗРК она развернулась и ушла на запад…". Идентифицировать цель тогда не удалось. В мае 1959 г. Ю. Вотинцев возглавил отдельный Туркестанский корпус ПВО. Впоследствии он вспоминал, что за 3-4 месяца до его назначения современная по тому бремени станция П-30, единственная, кстати, в части, обнаружила воздушную цель на высоте примерно 20000 метров. Командир эскадрильи, опытный летчик, поднялся на перехват на МиГ-19, но даже достигнув динамического потолка, не смог ее достать. Приземлившись, пилот доложил, что видел самолет крестообразной формы с большими крыльями. Сообщили в Москву, в главный штаб войск ПВО страны. Оттуда вскоре прибыл с группой специалистов командующий авиацией генерал-полковник Е.Я. Савицкий. Итог долгих бесед комиссии с летчиком озадачил весь полк: наблюдения пилота, поднимавшегося на перехват цели-"невидимки", военспецы взяли под сомнение. Савицкий заявил, что это выдумка - дескать, отличиться человек захотел, награду заработать. Создавалось впечатление, что члены комиссии были твердо уверены: самолетов, которые могли бы держаться несколько часов на высоте 20000 метров, не существует. Однако такие самолеты были, и остается лишь догадываться, насколько высшее командование ПВО владело информацией о разведчике Локхид У-2, а также о разработке в СССР высотного истребителя Як-25РВ.  Летающая лаборатория Як-25. Катапультирование на участке прерванного взлета  Летающая лаборатория НИИ ВВС для испытаний катапульты  Як-25РВ создавался в соответствии с Постановлением Совмина СССР и ЦК КПСС № 419-198 от 16 апреля 1958 г. - документом настолько важным, что на нем стояло сразу два грифа: "Совершенно секретно" и "Особой важности". Само постановление автору обнаружить не удалось, но в его проекте записано "… разработать одноместный высотный разведчик для отработки перехвата разведчиков с дозвуковыми скоростями на базе Як-25Р с прямым крылом, двумя двигателями Р11-300 (самолет Як-25РВ) со следующими данными: практический потолок 20000-21000 метров, максимальная скорость на высоте 15000 метров - 900 км/ч, на высоте 20000 метров - 800 км/ч; минимальная скорость на высоте 20000 метров - 750 км/ч; дальность полета на высоте 20000 метров - 2500 км, на высоте 16000-18000 метров - 3500 км и на высоте 13000-14000 метров - 5000 км. Вооружение самолета должно включать одну пушку НР-23 с 50 патронами и аэрофотоаппарат АФА-40 для плановой 'съемки. Изготовить совместно с заводом №30 два экземпляра Як-25РВ и приступить к заводским испытаниям в IV квартале 1958 г. Госкомитету по авиационной технике совместно с Министерством обороны до июня 1958 г. представить в Совет Министров предложения по использованию самолета Як-25РВ для уничтожения дрейфующих аэростатов и в варианте радиоуправляемого самолета-мишени".        Машину построили, и в период с марта по август 1959 г. летчик В.П. Смирнов провел заводские испытания в варианте самолета-цели Як-25PB-I. В июле Смирнов установил два мировых рекорда. Грузы массой 2000 и 1000 кг были подняты соответственно на высоты 20174 и 20456 метров. Несмотря на преемственность названия, Як-25РВ можно считать совершенно новым самолетом. По сравнению с Як-25Р изменили компоновку фюзеляжа. Двухместную кабину экипажа переделали на одноместную, перекомпоновали оборудование. Вместо стреловидного механизированного крыла установили прямое с удлинением 10, без закрылков. Двигатели АМ-9 заменили на высотные Р-11В-300. Крыльевые опоры шасси стали убираться против направления полета. Стабилизатор сделали переставным, систему управления элеронами, стабилизатором и разворотом передней стойкой шасси - гидравлической. В правом борту фюзеляжа сохранилось установочное место для пушки НР-23. В состав оборудования входили, в частности, радиостанция РСИУ-ЗМ (на некоторых машинах устанавливали РСИУ-4М), автоматический радиокомпас АРК-54М, ответчики СРО-2 и СОД-57М. Из-за малого ресурса двигателей и неукомплектованности оборудованием НИИ ВВС принял самолет лишь со второго предъявления. Государственные испытания проходили с 5 мая по 1 августа 1961 г. Ведущие - инженер Кулявцев и летчик-испытатель П.Н. Бе-лясник. Самолет облетали также летчики-испытатели института В.Г. Иванов, Н.П. Захаров, B.C. Котлов, П.Ф. Кабрелев, Г.Т. Береговой, И.И. Лесников и Яцун. В 1960-1961 гг. летчик-испытатель ЛИИ Б.В. Половников проверял машину на прочность. В это же время Як-25PB-I использовали в качестве мишени при отработке комплексов перехвата Су-9-51, Т-3-8М и МиГ-21П-13. Самолет, доступный для эксплуатации как летным, так и техническим составом, обладал рядом недостатков, главные из которых связаны с отсутствием воздушных тормозов и закрылков. Як-25РВ-1, не имевший светотехнического оборудования, ан-тиобледенительной системы и не укомплектованный радиочастотным оборудованием, мог эксплуатироваться только днем в простых метеоусловиях. Самолет-цель никак не хотел совершать горизонтальный полет на высотах от 12000 до 16000 метров с убранным шасси из-за большой тяги двигателей на режиме малого газа и ограничений по скорости полета. А выключать один из них было нежелательно, так как отсутствие кислородной подпитки двигателей не позволяло запускать их на высотах более 6000 метров.  Если высота превышала 16000 метров, возникали трудности со снижением. Как рассказывал Петр Никифо-рович Белясник, поднявшись на 18000 метров самолет упорно не снижался и стал терять высоту только после выпуска шасси и уменьшения скорости до границы возникновения тряски. Спуск был довольно продолжительный и, например, с высоты 19000 м занимал около 30 минут. Усложнялся полет на больших высотах из-за малого диапазона эксплуатационных скоростей. 1 мая 1960 г. произошло событие, резко охладившее отношения между СССР и США. В этот день в районе Свердловска был сбит американский самолет-разведчик Локхид У-2… 28 августа вышло Постановление Совмина СССР № 918-383, предписывающее воспроизвести самолет У-2 под шифром С-13. Очевидно, это никак не отразилось на судьбе советского самолета - постановления о прекращении работ по разведчику Як-25РВ не последовало. Главным достоинством американской машины была большая дальность полета, более чем в два раза превосходившая аналогичный параметр у Як-25РВ. Практическая дальность отечественного самолета, определенная в ходе государственных испытаний, достигала 3000 км, правда, при снижении с одним выключенным двигателем. В случае снижения с двумя работающими двигателями ее значение было несколько меньшим. Дальность 5000 км получить так и не удалось. Забегая вперед, скажу, что 11 августа 1965 г. в полете на Як-25РВ летчик-испытатель НИИ ВВС М.Л. Попович получила среднюю скорость 735,048 км/ч, а два года спустя 8 сентября 1967 г. она пролетела по замкнутому кругу расстояние 2497 км, установив, таким образом, два женских мировых рекорда. Полеты на самолетах Як-25РВ выполнялись исключительно в скафандрах СИ-ЗМ. В 1961 г. летчики П.Н. Белясник и П.Ф. Кабрелев перегнали первые серийные самолеты Як-25РВ по маршруту Улан-Удэ - Новосибирск - аэродром Толмачево - Свердловск - Ах-тубинск с двумя промежуточными посадками. "Нам задали эшелон, - рассказывает П.Н. Белясник, - около 12000 метров, но самолеты никак не хотели, да и не могли совершать горизонтальный полет на этой высоте и мы все время шли с набором высоты. Уже между Новосибирском и Свердловском наземный диспетчер запросил наш эшелон. Я ответил: "Ноль, шестнадцать". Ведь открытым текстом нельзя было сказать, что 16000 метров. Разгневанный диспетчер потребовал снизиться и пригрозил поднять истребителей ПВО. Пришлось в дерзкой форме ответить: "Поднимай хоть весь полк. Все равно не достанете. Мы летим и никому не мешаем, а снизиться не можем". Так, с приключениями мы долетели до конечного пункта маршрута". Весной 1961 г. заместитель Председателя Совмина СССР Д.Ф. Устинов поставил перед министерством авиационной промышленности задачу увеличить высоту и продолжительность полета Як-25РВ. В ответе от 9 апреля П.В. Дементьев сообщал, что "повысить потолок самолета Як-25РВ до 22-23 км при продолжительности полета 5-6 часов возможно за счет облегчения конструкции самолета, увеличения размаха крыла, увеличения тяги двигателей и снижения их веса. Проработка вопроса о модификации двигателей Р11В-300 показала, что получение необходимых для модификации самолета тяги и веса двигателей не представляется возможным без коренной переделки основных узлов и деталей… Исходя из вышесказанного, ГКАТ не считает возможным выдать задание на модификацию Як-25РВ и Р11В-300". Какие "специалисты" подготовили это письмо - остается лишь гадать, знали ли о нем А.С. Яковлев и С.К. Туманский - неизвестно. Во всяком случае, Александр Сергеевич направил 20 декабря того же года письмо Д.Ф. Устинову, в котором говорилось: "В связи с тем, что пилотируемая мишень Як-25РВ запущена в серийное производство на заводе № 99, нами с т. Туманским проработана перспектива ближайшего развития этого самолета с целью увеличения высоты и продолжительности полета… Считаю целесообразным осуществить постройку такой машины". Вопрос о создании самолета для борьбы с дрейфующими аэростатами периодически возникал и в Совмине и в Министерстве обороны. Безусловно, в начале 60-х годов Як-25РВ имел все шансы стать основой такого проекта. Достаточно сказать, что 5 августа 1961 г. руководители Минобороны и ГКАТ совместно докладывали Д.Ф. Устинову: "По Вашему поручению от 21 апреля 1961 г. по докладу Бирюзова и Вершинина нами рассмотрен вопрос о создании специального комплекса на базе самолета Як-25РВ для поражения автоматических аэростатов на высотах до 25 км. … такой комплекс на базе самолета Як-25РВ с пушечным вооружением и существующим двигателем Р11В-300 может быть создан для поражения аэростатов только до высоты 23-24 км. Для повышения высоты поражения аэростатов до 25-28 км необходимо увеличить тягу двигателя, снизить его вес и обеспечить устойчивую работу его на высотах до 25 км. Такое улучшение характеристик двигателей можно получить путем создания нового двигателя". Началась борьба. Проект постановления Совмина для разработки противоаэростатного самолета Як-25АШ ГКАТ и ВВС предложили каждый в своей редакции. При этом было проигнорировано мнение как самолетного, так и двигательного конструкторских бюро. Спор шел, главным образом, о высотности самолета. Но оба варианта предусматривали одинаковое вооружение - подвижные артиллерийские установки с пушкой АО-9А калибра 23 мм. Ведомственные разногласия привели к тому, что проект "Як-25АШ" остался на бумаге, а несколько лет спустя разработку самолета аналогичного назначения поручили коллективу В.М. Мясищева.   Уже после окончания госиспытаний летчик ЛИИ А.А. Щербаков провел испытания Як-25РВ на штопор. Интересны воспоминания Александра Александровича: "Максимальная высота полета дозвукового самолета Як-25РВ, как, впрочем, и американского Локхид У-2Р, в пределах 21000-22000 метров. На этой высоте скорость полета соответствует предельно допустимому числу М. На скорости близкой к минимальной начинаются нарушения управляемости, связанные с предельно допустимым углом атаки, а при увеличении скорости происходит нарушение управляемости, связанное с возникновением волнового кризиса. Это боковая раскачка и тряска самолета, и у Як-25РВ она начиналась значительно позже, чем у М-17, созданного 20 лет спустя. Як-25РВ был очень удачным самолетом. Его высотно-скоро-стные характеристики соответствовали самолету Локхид У-2Р, за исключением дальности. При этом Як-25РВ не имел "экзотических" ограничений на взлете и посадке, мог эксплуатироваться на стандартных аэродромах и, имея достаточный запас прочности, выдерживал полет при значительном "рему" (болтанка - авт.), особенно при полете в кучевых облаках. С сожалением приходится отмечать, что созданные по той же концепции, но четверть века спустя, самолеты М-17 "Стратосфера" и М-55 "Геофизика" по своим характеристикам, в том числе и по дальности полета, так и не превзошли Як-25РВ". В мае 1962 г. начались государственные испытания второй машины Як-25РВ-И в варианте высотного радиоуправляемого самолета-мишени для отработки средств реактивного вооружения и перехвата дозвуковых целей. По сравнению с предшественником самолет оснастили в соответствии с требованиями НИИ ВВС, в том числе светотехническим оборудованием. Радиостанцию РСИУ-ЗМ заменили на РСИУ-4В, ввели МРП-56П, автопилот АП-28ИР, радиовысотомер РВ-2, аппаратуру регистрации пролета МАК-3 и другое оборудование. Ведущими по самолету на этом этапе были инженер В.А. Сегодняев, летчики-испытатели И.И. Лесников и Яцун, летчики облета С.А. Микоян и П.Ф. Кабрелев. Летные характеристики Як-25РВ-М оказались не только ниже заданных, но и ниже, чем у первого экземпляра машины. Достаточно отметить, что практический потолок снизился на 1,5 - 2,0%, а практическая дальность полета - на 10-15%. В итоге было рекомендовано использовать самолет в качестве пилотируемой мишени, а после выработки ресурса - как беспилотный самолет-мишень. На базе Як-25РВ разрабатывался также проект радиационного разведчика Як-25РР. По моим сведениям, в ряде авиационных полков ПВО имелись Як-25РВ, которые использовали по их прямому назначению - самолет-цель. Самолеты-разведчики дислоцировались на аэродромах вдоль южной и западной границ СССР. За годы серийной постройки (до 1966 г.) выпустили 155 машин этого типа. Павел КОЛЕСНИКОВ После окончания Отечественной войны, которую вытащили двадцать девять тысяч "яков", дела у ОКБ-115, возглавляемого А.С. Яковлевым, складывались далеко не лучшим образом. В авиапроме много обид скопили на заместителя наркома по новой технике, а человеческие отношения в истории советских самолетов - особая статья. А.И. Микоян со своим И-320 и С.А. Лавочкин с Ла-200 тоже не упускали случая "бросить камень в огород" удачливого конкурента. В связи с этим можно без преувеличения сказать, что от судьбы "сто двадцатого" зависела судьба всего ОКБ. Именно в это время произошел казус (увы, не столь редкий, как хотелось бы), о котором вспоминал Леон Михайлович Шехтер, в те годы - начальник бригады общих видов, "правая рука" Яковлева: "При проектировании Як-120 многие руководители научных учреждений возражали против велосипедного шасси как непроверенной новинки, а также против установки двигателей под крылом. По их мнению, это значительно ухудшит аэродинамику самолета. А.С. Яковлев решил делать как задумано. Одновременно с проектированием самолета делали его аэродинамические модели для продувок в трубах ЦАГИ. Самолет строили очень быстро и модель вместе с чертежами отправили на продувки, когда он был почти готов. Как обычно, крыло по отношению к центру тяжести самолета устанавливают в определенном положении. У нашей машины этот самый центр тяжести был на 20-25% средней аэродинамической хорды (САХ) крыла. Анализ результатов продувок показал, что мы ошиблись: крыло надо было установить на 40-5%. Это была трагедия! Наш главный аэродинамик совершенно подавлен - неужели он мог так ошибиться! Я рисовал и компоновал далеко не первый самолет и не мог понять, почему мой многолетний опыт и знания так меня подвели. Куда ни шло - ошибиться на три-четыре процента, но на двадцать… |

|

||

|

Главная | В избранное | Наш E-MAIL | Прислать материал | Нашёл ошибку | Наверх |

||||

|

|

||||