|

||||

|

|

Артем ДрабкинБОДНАРЬ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ

Война застала меня в Ульяновском танковом училище, в котором к тому времени я уже проучился полтора года. Начальник училища, Герой Советского Союза Владимир Нестерович Кашуба, бывший командиром 35-й танковой бригады на финской войне, вышел на трибуну и сказал: «Сынки! Началась война с фашистской Германией! Она будет очень тяжелой и долгой. Учитесь столько, сколько возможно, и не заставляйте меня посылать вас на фронт преждевременно. Войны на всех хватит». Правда, первые недели две-три все ждали, что вот еще чуть-чуть и Красная Армия остановит противника, а потом перейдет в наступление. Нам же перед войной говорили: «Врага разобьм малой кровью на его территории». Хотя этого не произошло, и немцы подошли к Москве, ни у меня, ни у моих товарищей не было сомнения в том, что, даже если Москва падет, война будет продолжаться. Ведь за нами Урал, за нами Сибирь и огромное количество народа! Почему я пошел в танковое училище? Надо сказать, что, когда я учился в средней школе, даже нам, школьникам, была очевидна неизбежность войны с фашистской Германией. Поэтому свое будущее я связывал с Красной Армией. Кроме того, мой дядя, бывший тогда офицером, в 39-м году мне сказал: «Саша, ты заканчиваешь десятилетку. Я тебе советую пойти в училище. Войны не избежать, так лучше уж быть командиром — больше сможешь сделать, потому что лучше будешь обучен». Эти слова сыграли свою роль при принятии решения, и я поступил в одно из лучших училищ — Ульяновское танковое. В училище поначалу нас готовили на должность командира взвода легких танков БТ и Т-26, но после запуска в серию тяжелого танка KB училище было частично перепрофилировано, и нас стали учить на командиров тяжелых танков. Курс училища состоял из трех рот по сто человек курсантов в каждой роте, разбитых на четыре классных отделения по двадцать пять человек. Таким образом, шестьсот курсантов одновременно обучались на двух курсах, и каждый год училище выпускало триста офицеров. В училище был специальный батальон обеспечения, укомплектованный всеми машинами, которые мы изучали. Батальон располагался в лагерях над Волгой за двадцать километров от училища. Мы туда выезжали зимой и летом: водили танки, стреляли, обслуживали их, ремонтировали. Учили очень хорошо, много было практических занятий. Основной упор делался на вождение танка и стрельбу из танковых огневых средств. На полигоне были как неподвижные, так и движущиеся фанерные мишени. Для них узкоколеечку делали и в блиндаже устанавливали специальный моторчик, который их перетаскивал. Отрабатывали упражнения «стрельба в обороне» — это когда танк стоит в капонире, выверено расстояние, есть хорошо пристрелянные рубежи, «стрельба с короткой остановки» — в атаке командир подает механику-водителю команду: «Короткая!», и механик медленно останавливает машину, а командир считает: «Двадцать один, двадцать два, двадцать три», за это время он должен успеть прицелиться и выстрелить, и «стрельба с ходу» — такая стрельба велась только по площадным целям. Очень подробно мы изучали материальную часть. Двигатель М-17 очень сложный, но мы его знали до последнего винтика. Пушку, пулемет — все это разбирали и собирали. Сегодня так не учат, да и не надо так учить, потому что на БТ экипаж все сам делал, а на современных танках экипаж только воюет. Радиостанции были тогда редкостью, а радийная связь неустойчива, поэтому учили нас подавать сигналы флажками. Всего было двадцать сигналов, которые все надо было знать назубок. Но на фронте никто никогда флажками не командовал — бегали от машины к машине или просто орали во всю глотку. На некоторых танках даже не было переговорного устройства между членами экипажа! Все команды отдавались только голосом: «Механик — вперед! Механик — короткая!» Или: «Заряжающий, бронебойный!» Хотя чаще командовали руками: заряжающему под нос сунул кулак, и он уже знает, что это бронебойный, а растопыренную пятерню — осколочный. В общем, практики было достаточно, чтобы владеть танком БТ. Осваивать танк KB пришлось уже в ходе войны. Что значит осваивать? Пришли три танка, которые пригнали в город Ульяновск, на площадь Ленина. Нам дали сесть в тяжелый танк, проехать до памятника Ленину, включить заднюю передачу и вернуться обратно, еще раз проехать до памятника Ленину, но уже переключившись с первой передачи на вторую и вернуться обратно. Сразу вместо «Мишки» садился «Ванька». С этим знанием танка KB я и ушел в 20-ю танковую бригаду на Бородинское поле. Остальное фронт дополнил…  В октябре 1941 года, проучившись в училище полтора года вместо положенных двух, я был выпущен в звании лейтенанта и очутился в городе Владимире на формировании 20-й танковой бригады. Формировались неделю: 1 октября началось формирование, а девятого мы уже погрузились в эшелон. Перед этим приехал маршал бронетанковых войск Федоренко, торжественно вручил знамя бригады. Мы прошли маршем по городу, после чего нас погрузили и отправили под Москву. Танки нас ждали в районе Голицыно, в Дорохове. Бригада в московских боях была очень разношерстной и довольно слабенькой. В ее составе было около семи танков KB, штук двадцать Т-34, а в остальном Т-60, БТ и Т-26. Я получил танк KB и 11 октября 1941 года уже был на Бородинском поле. Противник прорвался на участке 32-й дивизии, и нашу бригаду, бывшую во втором эшелоне обороны, развернули и закопали в землю. У моего танка торчала одна башня с 76-мм пушкой. В своем первом бою я без всякой боязни с дистанции метров пятьсот-шестьсот сжег два бронетранспортера, а когда немцы из них выскочили, я еще полосовал их из пулемета. В мой танк было два скользящих попадания в башню снарядов танка T-IV, но, конечно, без пробития. Следующие полтора месяца мы отходили, ведя оборонительные бои, неся потери. Мне удалось уцелеть в этих боях, но в памяти они не отложились. В декабре пошли в контрнаступление, и 21 января 1942 года бригада подошла к городу Руза. Сам город находился на возвышенности, на западном берегу одноименной реки. Пехота под огнем залегла и не идет. Командир дивизии, которой была придана 20-я танковая бригада, приказал: «Пустить танк KB вперед, прикрыть пехоту, чтобы она вышла на лед и атаковала Рузу». Командир моего батальона говорит: «Сынок, пойдешь на лед». — «Ну, вы же знаете, что танк весит сорок восемь тонн. Лед еще тонок и не выдержит машину», — говорю я. «Сынок, приказ надо выполнять, иначе пехота не пойдет. Сделай так, чтобы, когда ты станешь тонуть, все успели выскочить». Я водителю Мирошникову, бывшему артисту ворошиловградского театра, который был на четыре года старше меня (он ко мне обращался: «Ну, лейтенант». Я считал, что это нормально, потому что я только что прибыл в бригаду, а он отступал от западных границ и уже был с орденом Красного Знамени), говорю: «Мирошников, если пойдем на дно, ты сразу выключай передачу, чтобы потом, когда будут танк вытаскивать, не тянуть его вместе с гусеницей, а перекатывать». — «Ну, это мы знаем, лейтенант, это мы знаем». А остальным членам экипажа говорю: «Верхний люк не закрывать». Прошли мы по льду метров семь-восемь, и все — танк пошел на дно. Слава богу, у всех хватило сил в танковых комбинезонах, в телогрейках и валенках выплыть. А уже пехота вцепилась в противоположный берег, и пулеметного огня с той стороны не было. Нас тут же на берегу раздели догола, каждого завернули в меховой полушубок, отправили в землянку, дали по стакану водки и сказали: «Спите!» Мы проспали ночь, а утром меня разбудил начальник ремонтной бригады и сказал: «Боднарь, поехали за тросами в Москву — танк тащить». Привезли к вечеру трос, саперы подцепили наш танк, вытащили, просушили, заменили аккумуляторы, и через три дня я уже был опять в наступлении. О чем этот эпизод говорит? Танки придавались общевойсковому командиру. Допустим, принято решение: «Вот эта танковая рота атакует вместе с этим стрелковым полком». Приходишь к командиру стрелкового полка: «О! Танкисты! Это хорошо! Теперь у нас дела веселее пойдут! Вот что, братцы, вы пока нас не обгоните, мы никуда не поднимемся!» А что это значит? А то, что атаковать мы будем со скоростью пехоты! А это в свою очередь приведет к неоправданным потерям. Пехота считала, что танки — это броневой щит. Уже потом, в ходе войны, мы научились применять танковые войска, которые стали получать самостоятельные задачи. Конечно, танки НПП[8] у пехоты остались, но такого положения, как в сорок первом году, когда все танки были НПП, уже не было. К апрелю 1942 года мы подошли к Гжатску, это сегодняшний город Гагарин. Здесь мы встали в оборону. Нас пополнили. Пришло много Т-34, и батальон уже состоял практически только из этих танков. «Тридцатьчетверки», к сожалению, пришли производства Сталинградского тракторного завода. У них опорные катки были без бандажей, и при движении грохот стоял страшный. Много пришло Т-60, которые давал Горький. KB по-прежнему было очень мало, потому что Ленинградский кировский завод перестал давать KB, а Челябинский кировский завод еще не пустили, поэтому KB были только сборные из подбитых ранее. Меня назначили командиром взвода управления в танковый батальон капитана Медведева. Во взвод управления входили танк Т-34 командира батальона и два легких танка Т-60. Я сдал свой KB, и мы с механиком-водителем Мирошниковым пересели на Т-34. Мой KB в последующих боях подорвался на мине. О судьбе его экипажа я ничего не знаю. Были ли различия между KB и Т-34? Незначительные были. Переподготовка обученного танкиста с одного танка на другой требует не больше недели. Поначалу, как только затишье, я садился за панораму, работал с пушкой, старался поводить машину. В молодости новую технику осваивать легко и интересно. В начале августа наша бригада была переброшена на Калининский фронт. Августовское наступление 1942 года мы начали от станции Шаховская в направлении Погорелое Городище — Ржев. Это была первая попытка срезать так называемый Ржевский балкон. Помню, командир батальона капитан Александр Михайлович Медведев собрал нас, командиров рот и взводов, и сказал: «Немец должен покатиться до Смоленска, поэтому будьте решительны. Идите вперед. Решайте задачи». Но далеко мы не продвинулись. Хотя наступление первые пять-шесть дней имело результат, и нам удалось отогнать немцев где-то километров на семьдесят, но бить «летнего немца» мы еще не умели. В чем это выражалось? Например, наши исходные позиции были на удалении трех километров от переднего края. Это, конечно же, неправильно, нужно, чтобы пехота была не далее километра, но никак не трех. Перешли в наступление. Я шел в километре или полутора за нашими боевыми порядками и вдруг увидел поле, усеянное убитыми и ранеными нашими солдатами. Молодые ребята, с гвардейскими значками, в новеньком обмундировании, в гимнастерочках. Немецкий пулеметчик сидел в дзоте и косил наших солдат. Такое вот неумелое преодоление обороны. Солдатики были готовы на все, а командиры не знали, как правильно наступать. Нужно было подтянуть минометы, какую-то артиллерию, подавить этот первый пулемет, но нет, командиры гнали: «Вперед! Вперед!» Это был жаркий день. Помню, сестричка медицинская бегала по полю и кричала: «Ой, люди добрые! Помогите мне! Помогите мне их убрать в тенек!» Я помогал ей перетаскивать раненых. Большинство было в шоковом состоянии, без сознания, и трудно было определить, кто ранен, а кто уже мертвый. Впечатление было очень тяжелое: «Какие мы несем потери, какой кровью достается война!» Потом я уже не видел такого неумелого управления, когда от одного пулемета легла целая поляна людей. Все это издержки первого, оборонительного периода войны, когда мы еще не умели по-настоящему воевать и аж до самого Сталинграда учились этому у немцев. А после Сталинграда нам уже не нужно было учиться, мы уже сами умели. Я помню, прошел уже со своим танком километров пятнадцать — сколько техники немцы бросили: обеспечивающие машины, ремонтные мастерские! Зашел в одну машину, а там в ящиках белые полотенца для обслуживания материальной части. Мне бы это полотенце взять, для того чтобы нос вытереть, а они что-то ремонтируют, вытирают полотенцами! Думаю: «Да, хорошо живете, ребята!» Вышел, смотрю, стоит мотоцикл «BMW». Я раньше такого никогда не видел и ездить на мотоцикле не умел. Сел — не знаю, как переключить передачу, потому что не знаю, где сцепление. Думаю: «Ладно, лишь бы только поехал, а там уже газ сброшу». Кое-как завел его и рванул с места. Мой командир танка на Т-60 ехал, а я за ним на мотоцикле. Так до самого вечера прокатался, пока не очутился в бригаде и контрразведчик не отнял его у меня: «Тебе воевать нужно, а мотоцикл я заберу».  И вот 7 августа мы очутились у деревни Крестцы. К этому времени в батальоне осталось три танка: «тридцатьчетверки» комбата и лейтенанта Долгушина, моего товарища по Ульяновскому училищу, и один Т-60, а остальные танки были повреждены или уничтожены. Потери мы несли очень большие, в основном от противотанковой артиллерии, потому что танков немцы в массовом порядке не применяли. Правда, когда я догонял свой батальон на Т-60, я видел восемь подбитых пэтээровцами танков Т-IV или T-III. Главное, не похоже на немцев, чтобы так по-дурному нарвались: танки стояли в линеечку на открытом участке с интервалом пятьдесят метров. На войне существовал такой закон: бригада получает боевую задачу до последнего танка, и, только когда последний танк сожжен, она выводится из боя и отправляется на переформирование в тыл, получать новые танки. Командир батальона меня вызвал и сказал: «Сынок, мне уже командовать нечем, я не пойду. Это твоя участь. Вот тебе две „тридцатьчетверки“ — мой танк, танк лейтенанта Долгушина — и Т-60. Постарайся ночью ворваться в деревню и удержаться там, а утром уже подойдет пехота». Вот и вся задача. Впереди речушка, через нее мост. Как правило, мосты немцы минировали. А в речушке болото такое, что если полезешь — увязнешь, а значит, не выполнишь задачу. И я решил рискнуть — пустить через мост, фактически на смерть, Т-60. Случилось чудо — мост оказался не заминирован, и по нему мы проскочили на другой берег. Подошли к деревушке. Немцы открыли орудийный и пулеметный огонь, мы тоже начали из пулеметов стрелять. Смеркалось, и мне приходилось все время высовываться из люка — ни черта не было видно (я, когда шел в атаку, люк на защелку не закрывал, а подвязывал ремнем, один конец которого цеплял за защелку люка, а другой — к крюку, держащему боеприпасы на башне, в случае, если будут ранены руки, открыть его ударом головы). Вижу, загорелся танк Долгушина, думаю: «Что же вы не выскакиваете?! Что же не выскакиваете?!» Смотрю — выскочили: «Слава богу!» Я остался с одним Т-60 и Т-34 на окраине деревни. Ночь прошла спокойно. Ранним утром, часов в шесть — еще было прохладно — немцы пошли в контратаку. В первый и последний раз я видел густую цепь немцев, одетых в шинели нараспашку, вооруженных автоматами и карабинами. Я видел их лица — обросшие и, надо полагать, пьяные. Я косил их из пулемета, и мои пули, пробивая их тела насквозь, вырывали клочья шинелей у них на спине. Это было похоже на расстрел. Я смог. Я продержался. Разгромил пять закопанных легких танков. Они ничего не могли сделать, поскольку я был на «тридцатьчетверке», лобовую броню которой они не пробивали. Бой закончился. Подошла пехота. После полудня раздается стук в днище танка, и солдатик говорит: «Лейтенант Боднарь. Вам записка от командира батальона». Я говорю: «Принять через десантный люк». Командир пишет: «Сынок, в пять часов вечера, как сыграют „катюши“, постарайся прорваться с пехотой на противоположную окраину деревни». Вот и все приказание. Никаких разъединительных линий, ориентиров, только «сынок, постарайся прорваться на противоположную окраину». И я приказал готовиться. И вот мы рванули. Я вижу: на противоположной окраине залитая солнцем поляна, и у меня только одно желание — добраться до этой поляны, раз там открыто, значит, деревня моя, а командир сказал прорваться на окраину, значит, я дальше не пойду — задачу выполнил и живой остался. И только я это подумал, вижу в панораму: развернулась немецкая танковая пушка! Снаряд в борт! Механик кричит: «Командир! Радиста Тарасова убили!» Я наклоняюсь над Тарасовым, он весь черный, через него снаряд прошел. Еще удар! Танк заглох и вспыхнул! Тут уже надо самим спасаться. Откинул люк, крикнул экипажу: «К машине!» и выскочил. Мы трое выскочили на картофельное поле, убитый остался в танке. Кругом свистят пули, я ранен, у меня из левой ноги хлещет кровь. Подползает механик-водитель и говорит: «Лейтенант, дай мне свой револьвер, я и тебя, и себя охранять буду». — «А где, — говорю, — твой?» — «Да в танке отстегнулся и остался». Я знал, что он всегда отстегивал его и клал на сиденье, потому что работать рычагами он мешал, а на этот раз судьба его наказала. «Нет, — говорю, — не могу я этого сделать, потому что я ранен, и в случае чего я не смогу себя прикончить, потому что в плен я не сдамся. А почему танк заглох?» И он рассказал, что второй снаряд повредил блок защиты аккумуляторов, который подает ток на стартер. Я говорю: «А воздухом почему не попробовал завести?» — «Забыл». Пока мы лежали в картошке, танк перестал гореть. Я лежу и думаю: «Ну, что ж ты не горишь, что не горишь?» Ведь если танк не сгорел, мне грозил штрафной батальон, потому что я имел право оставить танк только в двух случаях: во-первых, если он сгорел, и, во-вторых, если вооружение вышло из строя. А так и орудие было в порядке, и танк перестал гореть. Оказывается, горел не сам танк, а масло на днище, а когда оно выгорело, то и танк перестал гореть. Я лежу, думаю об ответственности за брошенный танк, какое наказание меня ждет, если останусь живой, и говорю механику-водителю: «Подползи и попробуй завести танк. Немцы думают, что нас нет и уже не будет». А жить-то хочется! «Потом наедь на нас и попробуй взять через десантный люк». Тогда-то я думал, что это возможно, потому что очень жить хотелось, сейчас я понимаю, что так нельзя было сделать. Какой механик-водитель, когда по нему стреляют, будет наезжать, открывать десантный люк, брать меня раненого и еще заряжающего?! Это невозможно! Механик влетел в танк. Танк взревел, крутанулся, как собака за хвостом, и помчался к своим. Сейчас я считаю, что он сделал правильно. Иначе, если бы он пошел нас забрать, погибли бы все. А тогда… Потом я читал в «Комсомольской правде» заметку про этот бой. Там было сказано, что «семь раз немцы поджигали танк, и семь раз механик-водитель его тушил». Ну, это, конечно, вранье, которое написал какой-нибудь невоевавший комсомолец. А тогда мы с заряжающим Слеповым остались в картошке. Дело уже к вечеру, стрельба поутихла, и мы поползли. Нашли наш блиндаж сорок первого года, немцев в нем не было. Мы заползли туда и прижались к задней стенке. Слепов своим брючным ремнем перевязал мне ногу выше колена, правда, к тому времени кровь уже остановилась. Слышим — по оставленному нами следу, примятой картошке, идут два немца. Один из них приказывает другому идти осмотреть блиндаж, а тот отказывается. И они начинают поливать из автомата бруствер блиндажа, земля сыпется мне на голову, но пули нас не достают. Хорошо, что гранату не кинули. Слепов мне знаками показывает: «Отодвинься», но я махнул рукой: «Ладно, не попадут». Страшно спать хочется, потому что потерял много крови. Но главное, успеть застрелиться, потому что немцы разбудят, когда будут звезды на спине вырезать. У меня в револьвере было семь патронов, 1938 года выпуска. Каждый второй дает осечку, поэтому я рассчитал: три патрона на немцев и четыре на себя, чтоб гарантированно застрелиться. Чтобы не уснуть, я брал пригоршню холодной земли прислонял ко лбу, к щекам. Вот так я лежал, отвинчивая кубики с петлиц, чтобы, если попаду в плен, меня приняли за солдата и меньше издевались, и думал: «Господи, спаси меня! Если это произойдет, я всегда буду верить в Тебя». Так и произошло. И по сей день верю. Хотя, в моем представлении, бог — высший космический разум. В этот момент сыграли «катюши». Немцам досталось. Они: «Вай-вай-вай» и побежали — им уже не до нас было. Я слышу, они там какого-то своего раненого потащили, и в этот момент в блиндаж задом вползает немец и… засыпает. Вот такая вот фантастика. Шел восьмой день наступления, немцы уже были пьяные и измотанные. Я Слепову знаками показываю: «Иди и ножом его зарежь». Он в ответ: «Я ножом не умею». Тогда я ему у виска показал, что расстреляю, если не выполнит приказ. Он понял, отполз, взял нож, и только раз я слышал, как немец прохрипел, но он его кромсал довольно долго. Как стемнело, мы решили пробираться к своим. Выползли из землянки — ночь, звезды, роса. Надо ползти, и опять я отдаю невыполнимое распоряжение. «Ползи, — говорю, — один, потому что ты не ранен, а доползешь, скажи, чтобы по твоему следу послали пехотинца, чтобы он подобрал меня». Ну, кто же поверит, что там лейтенант какой-то лежит?! Да еще неизвестно, дойдет ли Слепов… Но очень хотелось жить! И он пошел, а я пополз в надежде, что за ночь доползу к своим. Подползаю к дому, стоявшему на моем пути, слышу пьяный немецкий галдеж. Возле дома сидит женщина лет под сорок, ровесница моей матери, и плачет. Я на нее наставляю револьвер и говорю: «Ползи ко мне». — «Да откуда ты на мою голову взялся?! Немцы в доме, дети в лесу, что я делать-то с тобой буду?» — «Ползи, а то убью». Она подползла, я ее обнял. «Ползи, — говорю, — к нашим». Она знала, куда ползти, и уже под утро мы подобрались к нашему переднему краю, услышали русскую речь. «Ну, — говорю, — останешься или поползешь обратно?» — «Обратно, у меня дети там». И по сей день жалею, что не сказал ей спасибо. Она уползла, а я говорю: «Ребята, я раненый лейтенант, я с вами утром на танке воевал». Слышу сначала пожилой голос: «Мало ли вас тут раненых ползает. Немцы лазутчиков посылают». — «Я не лазутчик, а лейтенант, который с танком с вами был». Молодой голос отвечает: «Ребята, ну как же так?! Ну, это же лейтенант, который там… » — «Встань и подними руки!» — «Я не могу встать, я ранен в ногу». Тогда молодому говорят: «Ползи, если что — дай очередь». Ко мне подползли, вытащили, говорю: «Танк хоть один остался?» — «Да, есть там маленький». — «Позовите ко мне командира». Подбегает командир: «Товарищ лейтенант, товарищ лейтенант!» — «Вези, — говорю, — меня на исходную». Ну, он обрадовался, потому что с передовой едет в тыл, да еще лейтенанта спасает, в общем, и ему хорошо, и мне. Привезли меня на исходную, откуда я вчера начинал наступление, а командир батальона мне говорит: «Сынок, я знал, что так получится, но получилось даже лучше, чем я думал. Ну, теперь ты отвоевался, и слава богу». Меня отнесли в землянку, где врач, жена командира бригады Константинова, говорит: «Разрежьте ему сапог и комбинезон». Разрезали. Она: «Ох, как тебя разворотило! Налейте ему стакан водки!» Дали мне стакан водки, и она меня прооперировала и перевязала. На следующий день меня потащили на носилках на станцию Шаховскую: впереди маленький солдат, а сзади старый высокий. Я говорю: «Вы уж поменяйтесь, если что». — «Ничего, лейтенант, донесем». И тут «юнкерсы» начали штурмовать Погорелое Городище и Шаховскую, они меня бросили на дороге, а сами в кювет. Я потом спрашиваю: «А меня в кювет не надо было?» — «Ну, так получилось… » Это жизнь. Принесли меня, положили на траву, помню, дали борща, вкусного такого, жирного. А потом здоровенные девки стали нас на носилках таскать в теплушки эшелона, отправлявшегося в Москву. Перетаскали и кричат: «Быстрее, до налета немецких бомбардировщиков». И когда мы поехали, слышу, в соседнем вагоне песни запели. Я у старого солдата спрашиваю: «Что это такое?» — «Это те девки, которые нас грузили, поют». — «А почему они в Москву едут?» — «Рожать». — «Как рожать?!» — «Ну, когда в октябре сорок первого всех поголовно забрали, им матери сказали: „Побыстрей забеременей и возвращайся домой“. Вот они и выполнили их наказ, но я их не осуждаю. За тот бой я был награжден орденом Красной Звезды. Я лежал в госпитале на станции Бобыльской. Мой дружок говорит: «Сашка! О тебе „Комсомольская правда“ пишет!» Я прочитал: «Танк под командованием лейтенанта Боднаря первым ворвался в деревню… » Это ж надо, именно этот номер дружок заметил. Судьба… А вот что стало с механиком-водителем и заряжающим, я не знаю. Девять месяцев я провел в госпиталях. Рана была тяжелая, плохо заживала. Сначала был на станции Бобыльской, потом в городе Златоуст. В середине 1943 года выписался из госпиталя с палочкой и решением медицинской комиссии «ограниченно годен для несения воинской службы». Меня направили в учебный танковый полк, располагавшийся в городе Верхний Уфалей. Там, в должности командира учебной роты, до конца войны я готовил механиков-водителей танка Т-34 для фронта, потому что я знал, каким он должен быть и как их надо готовить. Разменяв девятый десяток, я жалею, что мы и немцы так по-варварски относились друг к другу на войне. Они наших убитых тягачами в болота стаскивали, ну и мы их. У нас могил немецких — раз-два и обчелся: немножко под Москвой, немножко под Сталинградом. Когда я был в Германии, в Липешенцдорфе, я увидел кладбище русских пленных Первой мировой войны и подумал: «Тогда немцы стояли на более высоком уровне развития. Они понимали: вот пленные, вот они умирают, вот здесь можно хоронить». А немцы Второй мировой войны, охваченные идеями нацизма, уже такими не были. Мы тоже цивилизованностью не отличались — приходили на их полевые кладбища, сносили кресты и шли дальше. АРИЯ СЕМЕН ЛЬВОВИЧ

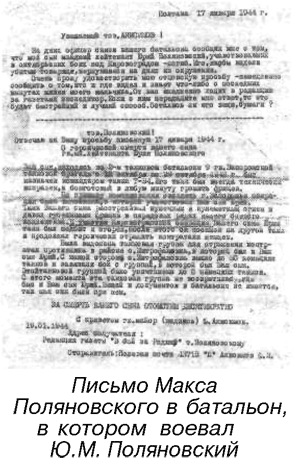

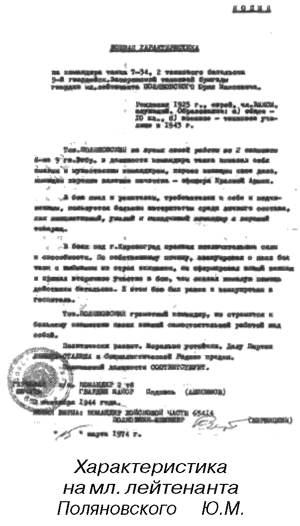

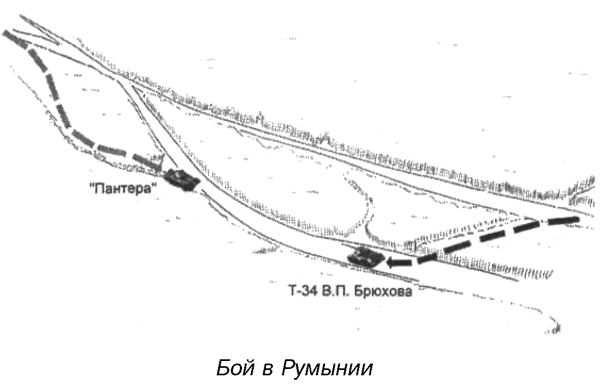

Когда началась война, я учился в Новосибирском институте военных инженеров транспорта. Осенью 1941 года весь наш курс был отправлен на фронт, под Москву. Правда, до фронта доехать мне не удалось, поскольку наш эшелон разбомбили и я с тяжелой контузией попал в госпиталь. После госпиталя меня направили в 19-й учебный танковый полк, располагавшийся в Нижнем Тагиле. Полк состоял из батальонов, каждый из которых готовил танкистов определенной специальности: в одном готовили командиров танка, в другом — башнеров[9] и т. д. Я попал в батальон, готовивший механиков-водителей. Нас обучали вождению, связи с командиром, устройству, обслуживанию двигателя. Надо сказать, что в зимних условиях завести двигатель танка было очень тяжело. Для этого нужно было часа за два до выезда его прогреть, то есть подсунуть под танк противень величиной чуть меньше танка, налить в него дизельное топливо и поджечь. Часа через полтора танк, который, как и мы, был весь в копоти, начинали заводить. Возили нас и на полигон, где заставляли преодолевать препятствия, менять трак. Это была очень тяжелая операция — ремонт гусеницы. От экипажа требовалась взаимозаменяемость, но на самом деле она отсутствовала — очень уж кратким было обучение. Например, я всего несколько раз выстрелил из орудия. В эти два или три месяца, что мы находились в ЗАПе, приходилось поучаствовать и в сборке танков на главном конвейере завода.  Что можно сказать о «тридцатьчетверке»? В принципе удачная машина, достаточно надежная. Из недостатков можно выделить внутреннюю связь, которая работала безобразно. Поэтому связь осуществлялась ногами, т. е. у меня на плечах стояли сапоги командира танка, он мне давил на левое или на правое плечо, соответственно я поворачивал танк налево или направо, удар по голове — остановка. Когда я работал адвокатом, заведующим нашей консультации был полковник в отставке Крапивин, Герой Советского Союза, командовавший во время войны танковым полком. Когда я рассказал ему, как сапогами сражались с противником, он сказал: «О! Теперь я признаю, что ты действительно танкист». Кроме того, были совершенно безобразные триплексы на люке механика-водителя. Они были сделаны из отвратительного желтого или зеленого оргстекла, дававшего совершенно искаженную, волнистую картинку. Разобрать что-либо через такой триплекс, особенно в прыгающем танке, было невозможно. Поэтому войну вели с приоткрытыми на ладонь люками. Вообще, в Т-34 забота об экипаже была минимальная. Я лазил в американские и английские танки. Там экипаж находился в более комфортных условиях: танки изнутри были окрашены светлой краской, сиденья полумягкие с подлокотниками. Правда, «иномарки» были с бензиновым двигателем и горели, как факелы. Кроме того, у них была узенькая база, и поэтому на скатах они валились набок. После учебы были сформированы экипажи, всех погрузили в эшелон вместе с Т-34 и отправили на фронт через Среднюю Азию. Перевезли на пароме через Каспийское море из Красноводска на Кавказ. По дороге с нашего танка ветром сдуло брезент. А надо сказать, что без брезента в танке было туго. Брезент был крайне необходим: им накрывались, когда ложились спать, на нем садились покушать, если грузились в эшелон, им нужно было танк сверху накрыть, иначе внутри было бы полно воды. Это были танки военного времени. На верхнем люке вообще не было никаких прокладок, а на люке механика-водителя были какие-то прокладки, но они не держали воду. Так что без брезента было худо. Так вот, мне пришлось украсть на складе парус, но об этом особенно рассказывать нечего, это же эпизод не боевой, а скорее из области военно-уголовной. Мы вышли на Северный Кавказ, где участвовали в боях за Моздок в составе 2-й танковой бригады. Потом нас перебросили в 225-й танковый полк, который действовал в районе Минеральных Вод и далее на Кубани. Вот тут произошел случай, из-за которого я попал в штрафную роту. Зимой 1942 — 1943 г. танковая бригада в боях за Моздок понесла тяжелые потери. Зимним днем наша колонна после долгого марша вошла в станицу Левокумскую. Отступавшие немцы взорвали за собой мост через Куму, и когда мы подъехали к берегу, то увидели временную бревенчатую переправу, только что наведенную саперами из того, что бог послал. Комбат спросил у саперного начальника: «А танк пройдет?» — «Не сомневайся! — ответил тот. — Гвардейская работа! Но — по одному». Первый танк благополучно прополз по шаткому настилу. Второй, слегка отступив от осевой линии, добрался до середины и вместе с мостом боком рухнул в поток, оставив на поверхности воды только ленивец. Экипаж с трудом, но удалось выловить. После мата-перемата с саперами комбат привел местного деда, взявшегося указать брод. Он усадил деда на свой «Виллис», а поскольку мой танк оказался головным, ему пришлось разъяснить мне всю меру ответственности: «Не особо разгоняйся, но и не отставай. Если что не так, я тебе фонариком посигналю». И мы двинулись полевой дорогой вдоль реки. Стемнело. Фар у нас не было с первого же боя, а даже если бы они и были, светить нельзя, поскольку опасались налета авиации. Поэтому во тьме, не видя дороги, я следовал за прыгающим синим огоньком командирского джипа. Колонна шла за мной. Проехали километров десять. Как стало понятно впоследствии, комбат прохлопал ничтожный мосток через овраг и проскочил его, не остановившись и не просигналив. Вследствие чего наш танк подлетел к нему на доброй скорости. Мосток рухнул враз и не задумываясь. Танк с ходу ударился лобовой броней в скат оврага, перевернулся и сполз на дно кверху гусеницами. Когда я, оглушенный ударом, очнулся, то обнаружил, что погребен под грудой выпавших из «чемоданов» снарядов, пулеметных дисков, инструментов и прочего танкового имущества. Тонкими струйками сверху лилась кислота из перевернутых аккумуляторов. Все освещалось зеленым светом сигнала их разрядки. Сам я был цел, но хорошо помят. Первое, о чем я подумал: «Я раздавил экипаж… » Дело в том, что на марше ребята, как правило, сидели не в машине, а на трансмиссии — на теплом месте позади башни, укрывшись брезентом. Однако оказалось, что все живы, — их швырнуло при перевороте вперед на землю. Теперь командир лейтенант Куц кричал откуда-то снаружи: «Ария! Ты живой?» Затем я выбрался через донный десантный люк. Тут же появился комбат, который, не стесняясь в выражениях, объяснил мне все, что обо мне думает, и приказал: «Оставляю для буксира одну машину. К утру чтоб вытащили танк, привели в порядок и следовали за нами. Не сделаете — расстреляю!» За ночь мы вырыли дорогу наверх, буксиром перевернули свой танк сначала набок, а затем и на гусеницы. При этом его внутренности угрожающе громыхали. Затем мы разгрузили его от железного завала внутри, и я с первой попытки завел его сжатым воздухом. До рассвета оставался час, который мы посвятили перекусу и сну. С рассветом мы двинулись дальше, и к середине дня, поднажав и успешно преодолев обозначенный брод, мы догнали свою колонну, доложились комбату и влились в ее строй. Все четверо мы были изнурены до предела. Я засыпал на своем водительском месте, и мне снился идущий впереди танк. Это было опасно. Лейтенант, видя мое состояние, остался внутри, подбадривая и то и дело толкая ногой в спину. Подменить меня было некому. Командир ссылался на ничтожную практику вождения в училище военного времени, башнер Колька Рылин и радист-пулеметчик Верещагин вообще не обучались этому делу. Так что я в одиночку маялся за рычагами управления, принимая к тому же на грудь поток леденящего ветра, всасываемого ревущей за спиной турбиной вентилятора. На первом же привале, поев каши с ленд-лизовой тушенкой, мы обнаружили в двигателе течь маслопровода: падение в овраг не обошлось без последствий. Решили, что течь незначительна, и, плотно затянув трещинку несколькими слоями изоленты и проводом сверху, тронулись дальше. Еще через пять километров после краткой остановки на перекур двигатель не завелся. Позвали ротного зампотеха. Тот недолго полазил внутри, попытался провернуть турбину ломиком и изрек: «Только кретин мог рассчитывать, что такой манжет удержит масло! Оно все вытекло. Движок ваш сдох, его заклинило». — «Что будем делать?» — спросил лейтенант. «Что будете делать вы — решит командир бригады. А танк в полевых условиях вернуть в строй невозможно, нужно менять движок, для этого нужен стационар. Сидите пока здесь, я доложу, завтра пришлю буксир». Колонна ушла, мы остались в одиночестве. В голой, припорошенной снегом степи мела поземка. Ни деревца, ни кустика, и лишь вдали, в стороне от дороги, пара приземистых сараев — полевой стан. Сидеть в ледяном танке невозможно. Попытались соорудить подобие шалаша, набросив брезент на пушку. Внутри для видимости тепла зажгли ведро с соляркой. Кое-как поели. Через пару часов нас было не узнать от копоти. «Так, — подвел итог лейтенант, — не подыхать же здесь… Идем ночевать туда, — он махнул рукой на черневшие вдали сараи. — Труба там есть, значит, есть печка. Солома тоже наверняка осталась. У машины оставляем пост. Тебе нужно отоспаться (он кивнул мне). Поэтому ты первым и отстоишь полтора часа — и я пришлю смену. Зато потом всю ночь будешь кемарить».  И я остался у танка с ручным пулеметом на плече. Во тьме мучительно тянулось время. Взад-вперед. Взад-вперед. Прислоняться нельзя — смыкаются веки. Но ни через полтора, ни через два часа смена не появилась. Сморенные усталостью, они, видимо, спали каменно. Дал очередь из пулемета — никакого эффекта. Нужно было что-то делать, иначе я просто замерз бы насмерть. Да и ноги уже не держали. Я запер танк и, спотыкаясь, побрел по заснеженной стерне в сторону сараев. С трудом разбудив спавшего на соломе лейтенанта, сказал ему, что так не делают… Был поднят со своего ложа угревшийся, плохо соображавший Рылин и выпровожен с пулеметом за дверь. Не раздеваясь, я рухнул на его место и тотчас провалился в сон. Рылин постоял на холодном ветру — и нарушил присягу… На рассвете мы вышли из сарая, браня проспавшего свою смену Верещагина. Глянули на дорогу — танка нет. Нет танка. Украли. Рылина — тоже нет. Нашли его в соседнем сарае, где он мирно спал, обняв пулемет. Когда ему обрисовали ситуацию, он, как ужаленный, выскочил наружу, проверить. А убедившись, сообщил, что, оказывается, придя ночью на место и обнаружив полную пропажу объекта охраны, вернулся и лег досыпать. На естественный вопрос, почему всех тут же не поднял по тревоге и почему завалился в другой сарай, — объяснил, что не хотел беспокоить… Эта версия, несмотря на полную ее абсурдность, полностью снимала с него немалую вину. Поэтому он стоял на своем твердо и врал нагло, глядя нам троим в глаза. Поскольку опровергнуть эту чушь было, кроме логики, нечем. Крайним для битья оказывался я, бросивший свой пост часовой. И лейтенант Куц как командир, отвечающий за все. С тем и побрели мы по широкому кубанскому шляху, по мерзлым его колеям, с чувством обреченности и без вещей. Протопав в полном молчании километров десять, мы добрались до околицы обширной станицы, где и обнаружили следы своего злосчастного танка. Оказалось, что шустрые ремонтники, приехав ночью и найдя танк без охраны, открыли его своим ключом, а затем и уволокли на буксире. Конечно, они видели полевой стан и понимали, где экипаж, но решили немного пошутить… Эта шутка в сочетании с упорной ложью нашего товарища Рылина обошлась нам дорого. Комбриг за все наши дела приказал отдать лейтенанта Куца и меня под трибунал и судить по всей строгости законов военного времени. Что после недолгого следствия и было сделано. Вот так я попал в штрафную роту. Однако этому предшествовал период перед заседанием военного трибунала, когда я сидел в камере смертников, а затем длительное блуждание по Кубани. У нас были одни документы на троих, и лейтенант Куц и еще один осужденный, бросив меня, подались в бега. Я остался один и без всяких документов. Все последующее было похоже на дикую авантюру с чрезвычайно тревожной перспективой. После долгих скитаний мне все-таки удалось найти эту роту в районе Таганрога. В ней было примерно сто пятьдесят таких же бедолаг, как и я. Вооружены мы были только винтовками. Ни автоматов, ни пулеметов у нас не было. Все офицеры были строевыми, не штрафниками, а рядовой и младший командный состав — штрафники. Живыми из штрафбата выходили либо по ранению, либо в том случае, если в ходе боя ты заслужил одобрение командира и он сделал представление о снятии судимости. Я участвовал в разведке боем. Атака — это тяжелейшее испытание. Ты знаешь, что в тебя могут попасть, а ты вынужден идти навстречу выстрелам. Ты лежишь и видишь, как светящаяся полоса пулеметного огня опускается все ниже, ниже к тебе, вот сейчас она до уровня твоего тела дойдет и разрежет тебя пополам. Ну, короче говоря, война есть война, что тут толковать. Ситуация была «либо пан, либо пропал», и я старательно выполнял боевую задачу. После этого боя меня представили к снятию судимости и направили в строевую часть, а оттуда откомандировали во 2-й запасной армейский полк, располагавшийся в городе Азов. Там меня зачислили в команду кандидатов в танковое офицерское училище. Но я уже знал, что это такое быть командиром танка, поэтому я оттуда дезертировал. Я просто удрал. Что значит быть командиром танка? Это отвратительно! Это все равно что быть солдатом, но ко всему прочему еще и отвечать за всех. Я вообще не хотел быть офицером! Поэтому, когда в ЗАП приехали «купцы» набирать в какую-то артиллерийскую часть, я просто закинул вещмешок в грузовик и уехал. За это в то время меня к стенке могли бы поставить, но обошлось. Потом, когда приехали на передовую, оказалось, что это полк «катюш». Это была удача! Там хорошо кормили, прекрасно одевали, потери там были значительно меньше. Я был рад-радешенек, что попал в такую прекрасную часть. Некоторые время я был мотоциклистом, связным при штабе полка. Командование потому и отнеслось снисходительно к моему самовольному появлению, что у них был мотоцикл, а мотоциклиста не было. Правда, мотоцикл месяца через два-три погиб, его расстреляли на ходу, но сидел на нем не я. После этого меня перебросили разведчиком в дивизион. Чего на фронте опасались больше всего? Смерти опасались. Там смерть витала ежедневно, ежечасно. Можно было спокойно сидеть, чай пить, и на тебя сваливался шальной снаряд. Привыкнуть к этому было совершенно невозможно. Это не значит, что был безостановочный мандраж, что все ходили и оглядывались. Просто смерть прилетала или не прилетала. Страшно попасть под массированный авиационный налет. Ощущение было такое, что каждая бомба летит тебе прямо в голову. Это было ужасно! Помню, Некрасов был — он почти рехнулся. Когда кончился очередной налет, его никак не могли отыскать. Потом нашли в каком-то окопе. Так он отказывался выходить! А какой ужас стоял в его глазах! Некоторые носили талисманы, крестики, которые должны были помочь выжить. Были люди, которые предчувствовали смертельную опасность. Например, в нашем подразделении был мордастый грузин Кондрат Хубулава. Он раза два меня от смерти спасал, ну и себя, соответственно. Первый раз нас послали куда-то установить связь со стрелковым полком. Вот мы с ним идем по ходам сообщения, а он мне говорит: «Дальше не пойдем». Я говорю: «Почему?» — «Не пойдем, постоим здесь!» Мы остановились, и через несколько секунд прямо в траншею за поворотом упал снаряд! То есть нас там должно было убить! Второй раз мы стояли с ним во время бомбежки в разрушенном доме. Он мне сказал: «Выйдем отсюда и перейдем в другой угол». Мы перешли. В тот угол, где мы были, ухнула бомба. Вот такие вот странные вещи происходили. Предчувствие… Я этим не обладал. Остается добавить, что через много лет после войны я попытался выяснить дальнейшую судьбу членов моего экипажа. Но Центральный архив Министерства обороны не располагал такими сведениями. ПОЛЯНОВСКИЙ ЮРИЙ МАКСОВИЧ

Я учился в восьмом классе, когда при Дворце пионеров открыли школу юных автомобилистов. Вечером, после учебы, в течение двух лет я учился в этой школе на шофера. 21 июня 1941 года я, поскольку мне шел только семнадцатый год, получил временные права, а на следующий день началась война. Мой отец, довольно известный писатель, ушел добровольцем на фронт, а на меня возложили обязанность отвезти в эвакуацию в Йошкар-Олу, или, как ее называли, «Кошмар-дыру», детей друзей. Правда, я поставил условие, что выполню это поручение, только если потом он меня заберет на фронт. Вскоре по прибытии в эвакуацию мне прислали вызов в 52-ю армию Волховского фронта. Приехал, предъявил справку об окончании школы водителей, и меня взяли шофером на полуторку. Вскоре отца перевели в политотдел 1-й гвардейской дивизии, которая тогда находилась под Воронежем. Меня без отца в 52-й армии не оставляли и в итоге направили в Пушкинское автомобильное училище. Так совпало, что, когда я прибыл в это училище, его переформировали в танковое. Проучился я в нем около года, а когда под Сталинградом создалось угрожающее положение, нас выпустили. Вот так в семнадцать с половиной лет я стал младшим лейтенантом, командиром танка Т-34. Свой первый танк я получал в Нижнем Тагиле, но, когда приехал на фронт в танковый полк, его у меня отобрали и отправили обратно на завод. Во второй раз я попал в Челябинск. При каждом танковом заводе были запасные танковые полки, в которые вливался разношерстный народ со всех сторон: из училищ, из госпиталей, с фронта. В этом общем котле формировали экипажи. Во втором моем экипаже заряжающий был на два года старше моего отца, старый питерский рабочий, который хорошо воровал кур. Сформированные экипажи «пешим по-танковому» отрабатывали действия в составе взвода и роты, после чего на полигоне им давали практику вождения и стрельбы. Получили танки, погрузились в эшелон и отправились на фронт. Разгружались под Харьковом в августе месяце 1943 года. Загрузили снаряды, заправились и пошли в бой в составе 2-го батальона 24-й бригады 5-го мехкорпуса 5-й гвардейской танковой армии. Когда Харьков взяли, нас перебросили на Полтавское направление. Там, под селом Коротыч, я первый раз попал в передрягу. Наша задача состояла в том, чтобы перерезать шоссейную дорогу Харьков — Полтава. Для этого надо было пересечь железную дорогу, которая шла по высокой насыпи параллельно шоссе, примерно на десять километров севернее. Эту насыпь обойти было невозможно, и наш батальон скопился у единственного переезда. Как только танк пытался проскочить через переезд — шлеп, машина готова. Мой танк оказался очередной жертвой. Меня предупредили, что после переезда по дороге идти нельзя — заминировано, и я, проскочив переезд, взял левее. Только чуть прошел вперед — мне в моторное отделение залепили снаряд. Боевое отделение заполнилось дымом, танк встал, а раз встал, значит, надо выпрыгивать, иначе убьют. Дал команду: «Покинуть машину через верхний люк». Мы выскочили и поползли к своим. Радист не полез через верхний люк — решил вылезти через донный. Потом, когда танк достали, оказалось, что его убили. Вышли в расположение батальона. Подходит ко мне контрразведчик: «Танк сгорел или нет?» — «А вам-то что?» — «Мы должны ночью посылать тягач вытаскивать его. Если сгорел — какой хрен его тащить. Если не сгорел — тебя надо отдать под суд, поскольку ты бросил машину. Что будем делать?» — «Ночью я сам сползаю, посмотрю, как он себя чувствует». Мы ночью полезли, молили бога, чтобы танк сгорел, чтобы немцы его добили. Добили. Был у нас один горьковчанин, Саша Бередин. На фронт его провожала молодая красивая жена с грудным ребенком. Ему повезло — он попал на командирский танк с двумя радиостанциями, который стал танком командира бригады. А командир бригады все же немножко в тылу руководил боем с этого танка, используя его как командный пункт. На этом переезде танков погибло много, так что и посылать уже некого было. И тогда командир бригады послал свой танк. Я Саше говорю: «Смотри, ни в коем случае по шоссе не двигайся, хотя оно пустое — взорвешься. Лучше справа попробуй, я пробовал слева — меня разбили». Он пошел, да, видно, как увидел впереди открытое шоссе и рванул… но не далеко — на фугас наскочил, и танк взорвался. После боев пошли искать тело — лежит такое сплющенное… Я болтаюсь в резерве батальона без танка: от батальона остался взвод, который поставили в засаду, видимо, ждали контратаки немцев. В это время командир одного из оставшихся танков вышел оправиться. И надо же такому случиться, чтобы осколками разорвавшейся рядом мины ему поцарапало зад. Его отправили в госпиталь, а мне сказали, чтобы принимал машину. Залез на танк, постучал, люк открыли: «Я ваш новый командир». Вскоре исправные танки передали в 29-ю бригаду, стоявшую примерно в пяти километрах от нас. На всю жизнь запомнилось местечко Барминводы, которое мы проходили по дороге в эту бригаду. Там стоял медсанбат — девчонки на рояле играют, танцуют… Мы остановились, вылезли, потанцевали. Знаешь, как в песне: «Хоть я с вами совсем не знаком… » Пока до 29-й бригады шли, ее уже разбили. В районе города Валки нас остановили какие-то пехотинцы — у них артиллерия сильная, а танков нет. По закону мы не обязаны с ними работать, но они говорят: «Оставайтесь, мы вам спирта подкинем». В общем, обхитрили нас, ведь три танка погоды не сделают: у немцев «тигры» в посадках замаскированы, артиллерия. На рассвете 2 сентября наши три танка отправили в разведку боем — это по-военному так называется, а фактически — на убой. Хорошо, что перед этим я своим ребятам выпить запретил, хотя пехотинцы слово сдержали и спирту налили (у нас в батальоне был случай, когда экипаж, будучи выпивши, задохнулся в танке, когда тот был подбит и задымился). Мы пошли. Немцы открыли огонь. Мы тоже стреляли, только непонятно куда. Я то смотрел в перископ, то наклонялся к прицелу. И когда я смотрел в прицел, тут мне и влепили. Снаряд пробил башню над моей головой, меня не задел, но куски брони попали мне в голову, шлем порвали, повредили череп. Я упал на боеукладку на брезентовый коврик, а тут еще огонь пошел, поскольку они следом врубили в моторное отделение. Через много времени я узнал, что заряжающему разбило голову, и он тоже упал. Механик-водитель и радист посмотрели, что командир и заряжающий лежат с разбитыми головами. Им же непонятно было, что я только ранен. Они решили сматываться, им повезло — немцы, увидев, что танк горит, перестали за ним наблюдать, и они выскочили. Коврик, на который я упал, начал тлеть. Огонь дошел до тела — припекло, и я пришел в сознание. Первая мысль: «Огонь может дойти до снарядов, тогда каюк». Я вылез через люк механика-водителя, немного прополз назад и потерял сознание. Только когда наша пехота пошла в атаку, меня нашли, вытащили. Оклемался я довольно быстро. И вот как-то днем стою я на крыльце и вижу, как из ворот танкоремонтной базы, что располагалась неподалеку, выезжает танк с опознавательными знаками соседнего батальона. Кинулся к танкистам: «Ребята, куда едете?» — «Гоним танк в батальон из ремонта». — «Заберите меня с собой». — «Давай». Сел на танк и уехал без всяких документов. Приехал в бригаду, доложился, а меня ждет письмо от отца: «Стоим в Купянске, в 100 км от Харькова». Я пошел к командиру: «Я после ранения еще не совсем здоров, отпустите меня». Контрразведчик меня поддержал: «Парень нормальный, отпусти на пять дней». — «Вернешься?» — «Конечно!» До Купянска я добирался сутки: «Да, стояли, но ушли в село Студенок». Я туда еще сутки. Когда туда добрался — они ушли на Донбасс. Я туда — ушли в Днепропетровскую область. На пятый день я их нашел, а отца нет — вызвали в политуправление в Москву. А что мне теперь делать? Меня могут под суд отдать. Повели к генералу Руссиянову: «Оставайся, я дам шифровку. До приезда отца побудешь в штабе корпуса адъютантом у зампотеха». — «Нет, не надо. Отправьте меня в бригаду». Вот так 9 октября 1943 года я очутился во 2-м батальоне 9-й Запорожской танковой бригады 1-го гвардейского механизированного корпуса. Дали мне танк, а уже 13-го я участвовал в освобождении Запорожья. Нам тогда пообещали, что если мы успеем захватить Днепрогэс, то все получим звание Героя Советского Союза. Так что мотивация была будь здоров! Атаковали мы ночью при свете фар. Перед самим городом был ров, заполненный водой. В этот ров пустили танковые тягачи — танки без башни, а по ним, как по мосту, на другую сторону переправились танки. Ворвались в город. Немцы перешли на остров Хортица по плотине, взорвав часть ее вместе с войсками, не успевшими переправиться. Мы подавили тех, кто остался с нашей стороны, и на том запорожская эпопея кончилась. После этого 1-й гвардейский мехкорпус отвели на отдых в Полтаву. А нашу 9-ю бригаду, 20-й танковый полк и мотострелковый батальон из 3-й мехбригады отправили вверх по течению Днепра к Новомосковску. Маршем прошли около сотни километров, форсировали Днепр и пошли на запад. Куда идем — не знаем, немцы сопротивления не оказывают. Меня освободили от должности командира танка и назначили офицером связи при штабе бригады, которой командовал подполковник Мурашко, храбрый мужик. Мы дошли до железной дороги Херсон — Знаменка, проходившей в ста километрах от Днепра. Перерезали ее в районе станции Чабановка. В нескольких километрах от нее заняли оборону. В совхозе «Шаровский» встал штаб бригады, один батальон пошел на село Павловка, другой — на Кировоград. Город они, конечно, не заняли, но обстреляли. Вскоре я, как офицер связи, получаю задание отвести вновь прибывших офицеров, старшего и младшего лейтенантов, во 2-й батальон, что стоял в двух-трех километрах от села Павловка. Идем. Смотрим — в заболоченной низинке стоит брошенный танк 1-го батальона. Видно, что он был забросан камышом, который сгорел, экипажа близко нет. Рядом у небольшого шалаша сидит старик. Мы у него спрашиваем: «Чья это машина?» — «Ребята замаскировали, а когда немцы зажигательными пулями стали стрелять, они ее бросили и убежали». — «Немцы к ней подходили?» — «Нет». Тогда я этим двум офицерам говорю: «Что мы пешком идем, давай поедем». Кузменко, старший лейтенант: «Не надо!» — «Нет! Поедем!» Залез в танк — аккумулятор сел — я тогда воздухом завел. Подъезжаем к деревне, стоит замкомбат, капитан Козин: «Вот, пригнал машину». — «Хорошо. А то мы один танк потеряли в болоте, так мы про него докладывать не будем». — «А мне что делать? У меня же нет экипажа?!» — «Возьми младшего лейтенанта, ты будешь стрелять, он заряжать. Езжай в роту Кардаева, он двумя танками в засаде стоит. Ты к ним присоединяйся». Приехали в роту, отрыли капонир. Вдруг из села Митрофановка на нас вышла армада танков. До пятидесяти танков шло на нас! А у нас три танка! Горючего нет! Как заправили в Новомосковске, так и все! Стали стрелять. Что-то подбили. Штаб написал, что восемь танков мы подбили. Точно не знаю, но что-то горело. Они нас быстро окружили. Мы побросали танки, орудийные затворы выкинули и бежать. Я отстреливался из пистолета, пока патроны не кончились, потом выбросил его, оставшись с одной гранатой. Решил: «Подорвусь, но в плен не попаду». Меня настигает немецкий бронетранспортер, стреляет — мимо, пули рядом прошли. Я инстинктивно упал. Видимо, они подумали, что я убит, или я в мертвой зоне оказался, поскольку стреляли они почти в упор. Короче, проехали они мимо меня. Вот так я оказался в окружении, а ребята успели выскочить. Когда бой затих, я встал и пошел на восток. К ночи подошел к станции Чабановка, невдалеке от нее увидел костерок и пошел на него. Сидят у костра русский парень с женой, готовят еду. Познакомились, железнодорожный рабочий Иван Пахомов, так звали парня, говорит: «Ты чего тут ходишь в форме? Пошли переодеваться». Отвел меня в подвал: «Снимай все свое. На тебе робу. Будешь говорить, что ты рабочий». Только переоделся, и немцы на мотоцикле подкатывают. Обошлось. Иван мне говорит: «Мы идем к железнодорожному разъезду, там живет сестра моей жены. Пойдешь с нами». У него был аусвайс и синяя повязка рабочего, которую он отдал мне. Добрались до разъезда. Муж этой женщины, Саша Чапорев, мне сказал: «Будешь говорить, что ты мой брат, жил в Кривом Роге, русские наступают, и тебе пришлось бежать». Утром пошли все вместе на работу. Мельнечук, бригадир, почувствовал, что я не тот, за кого себя выдаю, но прикрывал меня. Вот так шесть недель я работал на железной дороге. Немцы прочесывали, ловили окруженцев. При мне притащили сержанта Осипова, адъютанта командира бригады. Мне удалось с ним немного поговорить. Он рассказал, что погиб командир бригады Мурашко. Постепенно фронт наступал. Однажды немцы дали команду всем дорожным рабочим эвакуироваться. Подогнали вагонетку с тротилом, взорвали каждую рельсу с двух сторон, а шпалы перерубили. Видя, что немцы бегут, мы, шесть человек, решили укрыться в землянке, недалеко от разъезда, где рабочие хранили инструмент. Мы спрятались, но, дураки, трепались в голос, нас услышали и вытащили. У всех, кроме меня, были немецкие документы, которые ребята предъявили, а мне нечего предъявлять. Бригадир Мельнечук, хорошо знавший немецкий, меня выручил — сказал, что он у меня на продлении.  Повели нас вдоль железной дороги до разъезда, где загнали в будку стрелочника, в которой с трех сторон были окна. У стены стояла лавочка, на которой расположились наши конвоиры, а рядом была вырыта глубокая траншея на случай бомбежки. Конвоиры уселись и гутарят по-немецки. Мельнечук нам переводит: «Думают, что с нами делать. В штаб вести далеко — двенадцать километров, вдруг русские настигнут. Если отпустить, то русские нас сразу же призовут в армию. Надо расстрелять». В это время пролетавший над нами штурмовик, увидев немцев, дал по ним очередь и полетел дальше, а они от страха в траншею прыгнули. Мы сиганули в окно и бежать. Немцы, наверное, были рады, что мы убежали, — проблем меньше. Слышим через некоторое время отборный русский мат — наши! Я сразу скумекал — ребят через несколько дней заберут в армию, и я никогда не докажу, что я с немцами никакого дела не имел. Пошел в контрразведку одного из подразделений 5-й гвардейской армии, все объяснил, и меня тут же посадили в подвал. Потом гоняли из одной деревни в другую: «Ладно, ты у немцев в руках не был — распишись. А все-таки, какое тебе задание дали немцы?» Мурыжили меня недели три, на дворе зима — декабрь месяц, а я был очень легко одет. С нами сидел мужик с окладистой черной бородой в шикарном кожухе. Я бы замерз насмерть, если бы он не взял меня под бок, под кожух. Он был старостой в селе, и, когда пришли наши, те, кто был им недоволен, немедленно его заложили. Он мне рассказывал: «Я не мог, конечно, не выполнять приказы немецкого командования, но я старался их по мере возможности саботировать. Я и с партизанами был связан, да они сейчас далеко. Что делать?» А потом его увели и не привели. Конвойного спросил — говорит, перевели в другое место. А потом меня на допрос вызвали — выхожу, а он висит. Представляешь? Я уже замерзать стал, думал, может, он кожух принесет… Когда отец узнал, что я нашелся, он приехал в Новую Прагу с письмом от Руссиянова о направлении меня на проверку в 1-й гвардейский мехкорпус. Приехал в Полтаву, где размещался корпус. Меня сразу отпустили и назначили в механизированную бригаду заместителем командира стрелковой роты. Постепенно все улеглось. Правда, у меня начали гноиться раны, которые я еще летом получил, и пришлось ходить на перевязку в санитарный батальон. Однажды возвращаюсь из медсанбата, подходит ко мне офицер: «Товарищ младший лейтенант, вас вызывает председатель трибунала подполковник Дедов». Затащили меня туда. Председатель мне говорит: «Будешь народным заседателем на суде». — «Я же сам только вышел!» — «Ничего». Поймали еще одного, такого же, как и я, офицера, и вот мы исполняли обязанности народных заседателей. Судили двоих — ни за что ни про что. Я после заседания сказал, что протоколы не подпишу, потому что в первом случае стояли двое часовых на складах, и одного часового убили, другой остался живой. Кто-то стрелял. Так того обвинили, что он убил. Причем никаких доказательств его вины не было. Мне говорят: «Подпиши, его в штрафной батальон отправим». — «Нет, не подпишу». А другой парень был с Западной Украины, и когда немцы были там, то крестьян сгоняли: «Бери лошадь, вези камень, делай то-то». Когда наши освободили территорию, его призвали в армию, и он кому-то рассказывал, как немцы заставляли его что-то возить. Ему пришили, что он служил у немцев, и присудили к расстрелу с заменой штрафным батальоном. Там же все население работало! Он же с немцами не ушел! За что же его судить?! Ведь тогда и меня надо судить! Я же, по сути, сам у немцев на железной дороге работал! В общем, все непросто было. Меня же тоже потаскали, но я ни одной минуты не обижался на саму контрразведку. А вскоре меня повторно арестовали. Получилось вот что. Видимо, перед тем как наш корпус, который год простоял в Полтаве, отправить на фронт, в дивизию пришла шифровка: направить всех неблагонадежных на проверку. Наш начальник контрразведки и мой отец, начальник политотдела, были вызваны в Москву. Вместо него оставался Киселев, заместитель начальника политотдела. Мы с ним сошлись на одной бабе. Была у нас Верочка Смирнова, к которой бил клинья этот Киселев. Не сказать, чтобы она была красивая, но тогда для нас все были красавицы. Мы с ней познакомились в клубе, подружились, интима не было. Как-то вечером приехал к ней, остался ночевать, а тут он приперся. Она, чтобы отбрехаться, говорит: «Вот мой жених». — «Покажи!» Я вышел. Так вот, чтобы от меня избавиться, он включил меня в список неблагонадежных. Ночью 12 ноября 1944 года лежу в хате. Не один — с медсестрой. Стучат. Хозяин открывает: «Где такой-то?» Меня арестовывают, а ей говорят: «Беги, никому ничего не говори». Пихнули меня в тюремный вагон и повезли в Харьков. Там разместили нас на тракторном заводе, где у немцев был лагерь для военнопленных, а наши приспособили его под фильтрационный. Побыли мы там недолго, и нас перевели в Щербинку, под Москву, в 174-й спецлагерь для проверки офицеров, которые были в плену и окружении. А оттуда было всего два выхода — либо в тюрьму, либо в штрафбат, рядовыми. Обращались, правда, с нами прилично. В туалет водили. Не запугивали, но контрразведчики все время старались поймать на противоречиях. В небольшой камере нас было шестьдесят четыре человека — кто на нарах, кто под нарами. На полу можно было лечь только боком. Хотя была зима, барак не топили — все равно было жарко — все дышали и пукали, кормили-то только гнилой капустой. Однажды вызывают меня к следователю: «Документы пришли. Все в порядке, тебя надо выпустить. Но ты уже сколько времени потерял, пока сидел, поэтому пойдешь в штрафной батальон. Ты танкист? ДТ знаешь?» — «Знаю». — «А пехотный он такой же, только с сошками. Будешь пулеметчиком в звании рядового. Искупишь — вернут звание». Я все пытался сообщить своим на волю, где я нахожусь. Чудом мне удалось передать записку своей тетке, а та отнесла ее начальнику штаба бронетанковых войск генералу Маркову, которого через отца я знал лично. Естественно, он принял меры, и 31 декабря 1944 года меня отпустили. Явился к Маркову. «Полтора месяца будешь учиться на техника, отдохнешь от лагеря, а потом отправляйся в корпус». Полтора месяца проучился и ранней весной 1945 года был направлен в 382-й гвардейский самоходный полк заместителем командира самоходной батареи СУ-100 по технической части. С боями дошли до Альп и закончили войну за Баден-Баденом. Когда кончилась война, моя 9-я бригада стояла в Линце. Они захватили огромное количество немецких автомобилей: грузовых, легковых — всяких. Мне, как зампотеху, дали распоряжение съездить в бригаду и отобрать автомобили для нужд полка. Я приезжаю туда 9 мая, встречает меня мой знакомый, заместитель командира батальона по технической части, Макс Иванов: «Да брось ты на хрен эти машины, садись, по кружке с союзниками выпьем. Потом поедешь». А у них уже сидят американцы, стоит бочка трофейного спирта — все готово, чтобы отмечать Победу. Я говорю: «Если я выпью, я охмелею и там ничего не выберу. Выберу, потом приду — выпью». Пошли выбирать. Слышим крик-шум. Прибегаем — а они там валяются, пена изо рта идет, некоторые уже совсем дошли, некоторые ослепли. Оказывается, в бочке был антифриз на метиловом спирте. Налакались этого антифриза и начали подыхать. Погибло восемнадцать американцев и двадцать два человека наших. Это в День-то Победы! Вот такая история…  ФАДИН АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ